お知らせ (研修)

1月20日に奈良県の障害者福祉作業所「ひまわりの家」を視察し、21日に「暮らしネットフォーラム2~廣瀬明彦氏を囲んで~」に参加しました。全国の福祉の仕事に携わる30代、40代、50代、そして60代が混ざり合って学びました。明日からの実践に活かしていきたいと思います。

1月20日、奈良県磯城郡三宅町の生活介護「ひまわりの家」に行きました。

「ひまわりの家」は、1992年、三宅小学校の先生たちが「障害児が小学校を卒業した時に、行くことのできる場所をつくりたい」と考え、小学校の中のプレハブで生まれました。現在は、社会福祉法人「ひまわり」が設立され、障害者作業所やグループホームなども運営されています。

そして、知的障害者の権利擁護活動を支えようと「ピープルファーストジャパン」の事務局も務めておられます。「ピープルファースト」とは、1973年、アメリカのオレゴン州で始まり、「自分たちのことは、自分たちで決める。親や職員が決めるのではない」との考えで展開している当事者運動です。

この日は、その事務局長を務める中村清司さんやピープルファーストジャパンの支援者の吉田裕子さんにピープルファーストの活動状況についてお話をお聴きしました。

また、施設長の喜多学志(きたひさし)さんや常務理事の渡邉哲久さんと、「ひまわりの家」の設立の経過や現在も尚、「障害者の人権」にこだわった取り組みについてお話をお聴きしました。

夜は廣瀬朋さん(廣瀬明彦さんのご子息)に宇多から出てきていただき、喜多さんと中村さんと私、年代も立場もバラバラの人で楽しく情報交換をしました。

生活介護・就労継続支援B型ほどらいこ

翌日の21日、奈良県暮らしを支えるネットワーク主催の「暮らしネットフォーラム2~廣瀬明彦氏を囲んで~」に参加しました。今回のテーマは『希望はある。人間、生きとるんやから』。

京都相楽福祉会 常務理事の廣瀬明彦さんは、知的障害者の地域支援の点で名の知れた方でした。当法人も職員と共に何度も足を運び、お話をお聞きしました。

2013年1月29日に亡くなられて4年が経ちます。

現在、息子さんの廣瀬朋さんを中心に、奈良県で実行委員会が結成され、廣瀬明彦さんのことを想いながら学習会や年に1回のフォーラム開催が実施されています。

今年は第2回目。懐かしいメンバーともお会いできるということで伺いました。

当日は4人の登壇者が長時間、様々な角度からお話されました。

印象に残った発言をここでご紹介します。

◆講演『私の生きざし 地域生活移行から福島支援』

講師の山田優さんは、愛知県知多市で、相談支援のコーディネーターの走りを務め、それから長野県西駒郷地域支援センター長等を経て、福島県被災地における障害福祉サービス基盤整備事業アドバイザー派遣事務局総括コーディネーターを務めておられます。

「『寄り添う』より、『伴走』がしっくりくる。

『丁寧に聴けているのか』『じっと待つ支援』、つまり、

・あなたの気づきが湧きだす ⇒ 意思形成

・つたえようと表現する ⇒ 意思表明

・迷いながら決定した ⇒ 意思決定

その『意思形成』⇒『意思表明』⇒『意思決定』をじっくり待つということだろう」

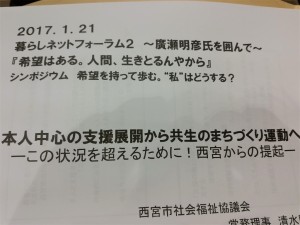

◆シンポジウム『希望を持って歩む。”私”はどうする?』

〇コーディネーター おおさか地域生活支援ネットワーク 理事長 北野誠一さん

「地域の生活主体者として生きることは、そのようなリスクを背負って生きることである。それ故に、その人生をできる限り、豊かで面白いものにしていこうとする、本人と支援者のコラボレーションが生まれてくるのであり、そもそも本人が選んだリスキーな選択がなければ、本人の主体的な生きざまをサパートできない」

〇シンポジスト 西宮市社会福祉協議会 常務理事 清水明彦さん

「本人と支援者と、そして市民(3者)が、お互いの存在の価値を心底から実感し合いながら、共生社会実現にむけて共に進める相互の支援の総体としての『本人中心支援』をする」

〇シンポジスト 寝屋川市民たすけあいの会 事務局長 冨田昌吾さん

「社会保障、社会福祉に限っては、もう国はクリエイティブに考えことができるような状況でないような気がする。21世紀になり、社会福祉施策はなくなり、『公的扶助』と『社会保障』という政策的なコンセプトが、金銭面、そして対人援助サービスを市場から購入するやり方にかわってきた。今後、生産年齢の減少により、そのことは持続不可能となる。それなのに、コミュニティもなく、家族の支え合いもないという深刻な地方、地域の貧困化現象。実践では、うんざりするような『○○障害』の××とこまめに診断項目があるのに、対応する専門性がない。診断主義的なアプローチが山盛りになり、変な医療モデルばかりになっている。こんな『見えない○○』を『見える化』するのではなく、誰もさりげなく手を添えることがどんなに大切なことか。相談支援が事業化されて良いことがあったのか。チームでやったら無責任になっているのではないか?」

4人の登壇者の年齢は、私と同じ60歳過ぎ。障害者が地域から排除されないように、また、支援をする場合に自分の差別性を問うてきた年代です。仕事というより、ライフワーク、また、障害者問題を通して社会を変えようと。

今回、会場に足を運んだ皆さんは、主に30代、40代、50代。「障害者差別」や「運動」という言葉がしっくりしない若い世代が聴いてどう感じたのでしょうか。いずれにせよ、私たち世代が運動を進めるときは仲間もいましたし、応援者もいっぱいで、孤独を感じることが少なかったように思います。

なかなか「つるまない」若い人たち、これから何をやるにしても仲間がいたらどんな心強いだろうと思います。そんな中、この会場にいた京都、奈良の若者たちは悩みながらも仲間づくりが進んでいるように思えました。 (常務理事 馬場 篤子)

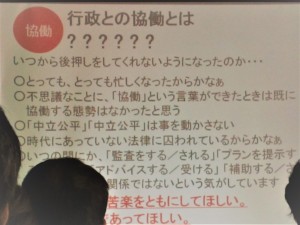

11月24日、久留米市職員研修にて、馬場篤子常務理事が講師を務めました。演題は『共生教育から共生社会へ~行政が後押ししてくれたからこそ~』。職員の皆さんに、協働作業をして苦楽を共にしましょう、という思いをお伝えすることができました。誠に有難うございました。

11月24日(木)、14時より久留米市役所くるみホールにて実施された久留米市職員研修に、当法人の馬場篤子常務理事が講師として招へいされ、『共生教育から共生社会へ~行政が後押ししてくれたからこそ~』について講演を行いました。

当日は、健康福祉部、子ども未来部、教育部、社会福祉協議会の職員の皆さん、約40名が参加。当法人設立の原点である1980年代の統合教育の取り組みから、無認可共同作業所、生きる場づくり、そして、現在の安武町における地域づくりまでをビデオやパワーポイントを使いながらお話し、「与えられるものでもなく、してもらうものでもなく、やっちゃおう」という思い、「協働作業をして苦楽を共にしましょう。行政の皆さんが後押しをしてくだされば、必ずうまくいく」という願いをお伝えすることができました。

意見交換の時間では、「障害者を支援する事業を継続することの大変さとは?」「障害者を巻き込んだ地域づくり、何から始めたらよいのか?」など真剣な質問が出され、職員の皆さんはじっくりと聴き入っておられました。

今回、久留米市役所の皆様に、このような機会をいただき、心より感謝申し上げます。

後日、実施された職員研修のアンケートより、参加された皆さんの声をいくつかご紹介します。

・今、世の中の色々な課題に対して、地域の役割が問われていると思います。昔に比べると確かに、地域でつながるといった機会も意識もなくなりつつあると感じます。そのような中での御活躍について本当に先駆者として賞賛に値すると思います。

・地域づくりをキーワードに障害者、子ども、高齢者など世代を超えた人のつながりによって、誰もが当たり前に教育・仕事ができるような取り組みが必要であることを学びました。

・長年、行政と付き合いながら公益活動を主体的に行ってきた方の率直な意見を聞くことができました。

・当事者意識を持つことの大切さが(少しではあるが)分かりました。

・行政職員に対し「あつい実践家であれ」の言葉に感銘を受けました。あきらめずに混ざり合う→心に留めて仕事・生活の中にて実践します。職員に伝えていきます。

・コミュニティの課題は、市の業務を通じてまた自分の地域でも実感はあります。公私ともにできることを考えていきたいとあらためて感じました。

1月12日、講演会『地域をもっと元気にする「しかけ」づくり~おとうさんのヤキイモタイム~』を「出会いの場ポレポレ」で開催しました。講師はNPO法人「ハンズオン!埼玉」さん。「地域づくりは、おもしろがることをやろう」とたくさんの元気をいただきました。

1月12日(木)、NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会のご紹介で、NPO法人「ハンズオン!埼玉」の西川さんを講師にお招きし、講演会『地域をもっと元気にする「しかけ」づくり~おとうさんのヤキイモタイム~』を出会いの場ポレポレで開催しました。参加者は、スタッフだけではなく、地域の保育園のお父さん、年配の方々など様々な方々が集まりました。

西川さんは「子どもに当たるより、火にあたろう」ということで、「お父さんのヤキイモタイム」をはじめ、七輪を使った催しを行ったりPTA活動などをしたりして、幅広く人と人がつながる取り組みをされています。どの活動もおもしろく、楽しそうに実施されている点がとても印象的でした。

活動は、新しい取り組みというよりは、原点にかえっているという感じです。昔から、人は火の周りに集まり、みんなで囲んでご飯を食べていました。次第に経済発展してみんな忙しくなり、人との関係が希薄になる中で、孤立が進んでいる今だからこそ、もう一度、みんなをつなぐ「しかけ」としては自然なことなのかもしれません。

講演の中で、人々が混ざる場づくりにおいて「準備しすぎない!お客様をつくらない!」など大切なキーワードがたくさんありました。企画は作り込むと参加者の参加の余地がなくなりますし、住民の主体を生み出すにはモノ・アイデアをそれぞれが持ち寄ることが大切だからです。

今回、地域づくりは大げさなことではなく、日々のコツコツとした集まりと「しかけ」が大切だと感じました。参加者の中に、「地域づくりは、おもしろがることをやろう」という雰囲気が生まれた講演会でした。 (本部長 浦川 直人)

NPO法人ハンズオン!埼玉

2005年から「おとうさんのヤキイモタイム」という父親の子育てを応援するキャンペーンを実施。焼き芋を通じて子育て中のお父さんに、自分の住んでいるまちでの子育て仲間づくりを応援しています。

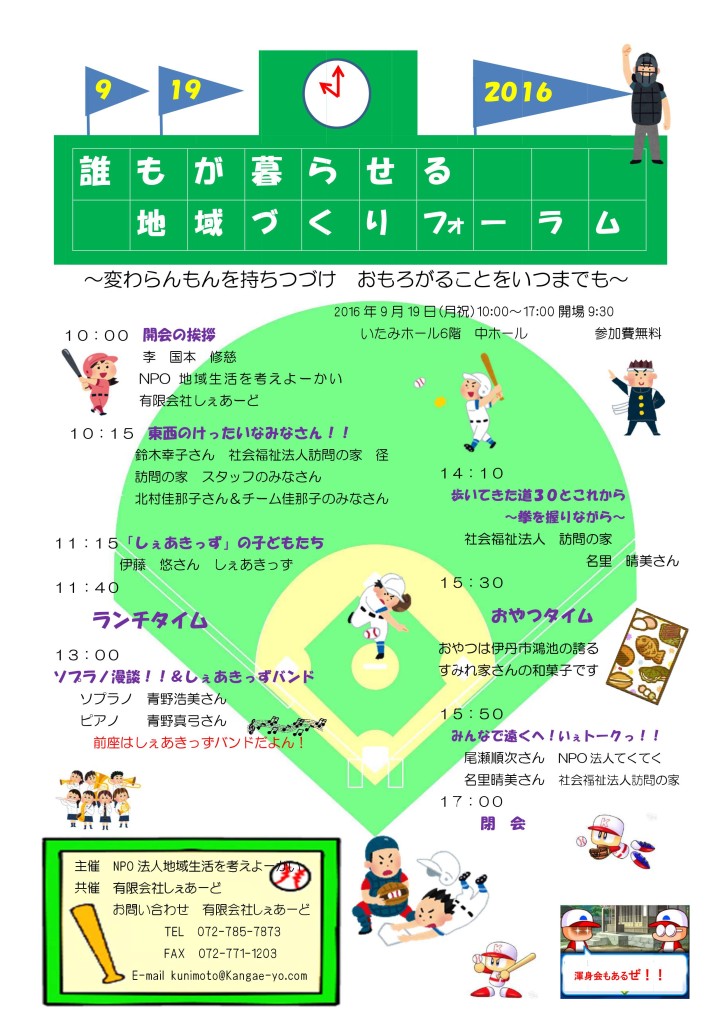

9月19日、「誰もが暮らせる地域づくりフォーラム 2016 in伊丹」に参加しました。テーマは「変わらんもんを持ちつづけ おもろがることをいつまでも」。当事者の皆さんと一緒に「おもろがる」ことをやっていくという大切なことを学ぶことができました。

9月19日(金)、兵庫県伊丹市で開催された「誰もが暮らせる地域づくりフォーラム 2016 in伊丹」に参加しました。「NPO法人地域生活を考えよーかい」の主催で、テーマは「変わらんもんを持ちつづけ おもろがることをいつまでも」。当事者の皆さんと一緒におもしろがりながら人生を歩んでいる方々の実践発表を聞くことができました。

※「おもろがる」→「おもしろがる」

今回も、後頭部をコーンッと叩かれるような、とても示唆に富んだフォーラムでした。

オープニングは、横浜の鈴木幸子さん、大阪の北村佳那子さんの実践発表。お二人とも重度の身体障害があるので特殊イスに座り、支援者と一緒に登壇されました。重度の障害があっても「一人暮らししたい、結婚したい」と希望を持って自分らしく暮らしたり、時にはラフティングボートから川にダイブしてみたりと、ご本人も支援者もとても輝いてみえる生活。どちらの支援者も、ご本人の意思表示が分からなくても(分かりにくくても)、ご本人に話しかけ、試行錯誤しながら「あーでもない、こーでもない」とみんなで確認し合い、人生をおもしろがり、いろいろな人を巻き込んで実践されていました。言われた通りのことだけをやるのではなく、「共に生活を創っていく人」という立ち位置で関わっておられる点が印象的でした。

また、登壇中にご本人の表情が少しでも変わると発表を中断。しっかりと時間(間)を取り、話しかけ、ご本人がどうしたいのかを決める時間を大切にし、聞く(聞こうとする)姿勢には唖然としました。

そして、青野浩美さんのソプラノ漫談。また、社会福祉法人訪問の家(神奈川県)理事長の名里晴美さんが30年にわたる重度障害者の地域生活を支えてきた実践をお聞きし、これからどうしていくのかと悩み、拳を握りながら前向きに法人運営に突き進んでいこうとするお話に覚悟を感じました。

今回のフォーラムに参加したことで、「できない」と可能性を閉ざすのではなく、当事者と一緒に人生をおもしろがることをしていく姿勢の大切さを学びました。スタッフ会議でも、このフォーラムの内容を深めてみたいと思っています。 (本部長 浦川 直人)

今回、重症心身障害といわれる方々の日頃の生活と活動の事例について、初めて拝見する機会となりました。

フォーラムの中で特に印象に残ったのが、横浜在住の鈴木幸子さんと大阪在住の北村佳那子さんの発表でした。鈴木さんはパン販売に出たり、銀ブラ(銀座をぶらぶら)されたり、美容院に行かれたり、「普通」の暮らしをされています。また、「好きな人と暮らしたい!結婚したい」という夢をしっかり主張され、とても明るく活動的な生活のその姿に思わず引き込まれ、お話に聴き入ってしまいました。一方、北村さんは、川でラフティングをされており、ボートから川へ飛び込む写真が発表される度にびっくりしました。

フォーラムでは、「福祉とは共に生活を創っていく、創造的なもの」との考えが紹介されましたが、それらの発表内容を見ているうちに、活動内容を自然に制限してしまっていた私の中の先入観が徐々に溶けていくのを感じました。その意味で非常に有意義な時間でした。

(出会いの場ポレポレ 内田 佳寿)

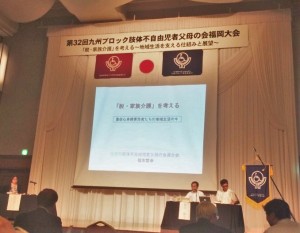

第32回九州ブロック肢体不自由児者父母の会福岡大会に参加しました。地域生活を支える仕組みなどについて課題や展望を学ぶ機会となりました。

9月3日(土)・4日(日) 、第32回九州ブロック肢体不自由児者父母の会福岡大会がヒルトン福岡シーホークにて開催されました。主催は、九州ブロック肢体不自由児者父母の会連絡協議会。『「脱・家族介護」を考える~地域生活を支える仕組みと展望~』をテーマに掲げ、セミナーやシンポジウム、交歓会などが行われました。

当法人より参加した5名のレポートを紹介します。

医学や社会が進歩する中、医療的ケアを必要とする子どもが増え、かつ、長生きをされ、その支援を必要とする人は増えています。その現状から、幼稚園や保育所、学校教育の場で、医療的ケアできる人が必要とされていますし、卒業後も医療的ケアができる場所が必要です。また、家族に大きい負担がかかっていますので、ヘルパーやショートスティできる場所が必要です。

久留米市では、医療的ケアを必要とする人たちの支援を本格的に考えようと、何年も前から、その部会がたちあがっています。福岡市は地域生活拠点事業の中で、重度心身障害児者支援を考えられているようでした。 (常務理事 馬場 篤子)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *

佐賀・長崎・福岡県の「家族からの報告」では、医療的ケアの必要な重身の方のグループホームがスタートし、看護師を配置することにより質の高いケアが可能になったとの事でした。一方、在宅での生活を支える為に家族全員が吸引の訓練を受けて支援されており、まだまだ学校卒業後の医療的ケアが必要な人の受け皿づくりが課題です。

また、豊田市では障害児者医療に携わる理解ある医師を増やす取り組みとして、大学医学部に障害児者医療学講座を開設し、学生教育に取り組んでいるという報告がありました。

本人・家族を支えるには医療・福祉・教育のネットワークが重要です。そして、国の財源も厳しくなる中、自助・公助も重要だと思います。今後、介護する家族の高齢化も進んでいくことから、暮らしの場を含めた地域生活を支える仕組み作りの整備が必要との報告がありました。

(理事長 野田文子)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** *

現在、医療の高度化により、重症心身障害児者など重い障害のある方は、福岡県の調査では人口1万人に対して、平成19年は3.4人だったのが、平成26年は4.0人になっています。特に7歳以下の比率が増えて低年齢化しており、胃ろうや経管栄養など医療的ケアが必要な人たちが増えています。とはいえ、重症心身障害児者への制度は乏しい上に、医師や看護師など医療サイドの支えが必要なことから福祉事業者がなかなか乗り出せておらず、多くの障害児者が家族介護で在宅生活せざるを得ないのが現状です。

今回、久山療育園は、医療的ケアが必要な重度者(定員10名)のグループホームを1年前に設立した実践報告をされました。親元を離れて整備された環境の中で暮らすことは、家族にとっても大きな希望となったようです。しかし、生活費は1人当たり月17万円。自己負担を7万円にし、月10万円を法人が補てんして、ようやく生活が成り立っているということでした。また、これには5億円を超える建設費の回収は含まれておらず、あくまでも法人の社会福祉サービスへの再投下の一環。事業の継続性については大きな課題があるということでした。

また、重症障害児者の地域生活を下支えする医師不足も深刻ということで、豊田市の実践発表がありました。医学生のカリキュラムの中で重度者の施設実習を入れる、当事者家族の話を聞く時間を積極的に作っているという取り組みで、医師サイドの人材育成も始まっています。

最後の講座は「地域生活支援拠点」がテーマ。地域生活を支える仕組みの一つとして注目されていますが、厚労省もまだ「概念」を打ち出しただけで、「具体」的な事業として機能するのはこれからです。平成29年度末までには、各市町村に少なくとも1つは整備することと義務付けられています。国会議員、県会議員、市会議員、行政が登壇し、全国レベル、市レベルでの推進策が紹介されました。福岡市では各区に1つは整備するとし、地域性に応じて「地域生活支援拠点」「面的整備」を行うということでした。国会議員より、今後はグループホーム5~6人は成り立たなくなってくるので、20~30人(+ショートステイ、相談支援)など小規模の入所に向かっていく、という考えが明示され、今後の制度展開や住まいの場のあり方に大きく影響することが考えられます。

どんなに重い障害があっても地域で当たり前に暮らすことは、利用者さんの高齢化・重度化を迎える法人としても大きな命題です。情勢が大きく変化する中で、制度情勢を注視し、変化を見据えたソフト・ハードの整備計画が必要だと改めて感じました。 (本部長 浦川直人)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *** *

最初に「重症心身障害者たちの地域生活の今」というテーマで家族からの報告がありました。重い障害を持つ人達の暮らしの場は少なく、自宅で家族が介護している現実があり、介護している家族の高齢化も進んできています。親亡き後の暮らしの場を確保する取り組みもまだまだ進んでいない現実がある中で、親亡き後も安心して地域生活が送れる仕組み、医療的ケアのできる場所を作ってほしいという家族の願いを聞きました。

また、「障害の重い人達の地域生活を支える取り組み」として、久山療育園重症児者医療療育センター長の報告、障害児者医療に関わる医師不足を解消するための理解ある医師を増やす取り組みについて、豊田市こども発達センター長の熱心な取り組みの報告も聞くことができました。

全ての人に命の尊さがあること。今回参加して、これを子どもの時から伝えることが大切で、どんなに重い障害があっても、医療的ケアが必要であっても、何歳であっても、家族に過重な負担がかかることなく普通に支援が受けられるよう、地域力を上げることが必要で、できるところから発信し理解者を増やしていくことが大切だと思いました。

また、重い障害があっても「脱・家族介護」。地域で暮らしていけるように、本人が望む生活ができるように、福祉・医療のサービスの整備が整うこと。どのような障害があっても、その権利と命の尊厳を大切していけるような社会になることを願い、自分のできるところから関わっていきたいと思いました。 (森田 さかえ)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *

今回、大会に参加し、一日目の実践報告と講演を聞きました。

私は、どんなに障害が重くても生まれ育った地域の中で自分らしい暮らしを続けるためには何が必要なのだろうと考え、歩み続けて10年以上たちました。「たった一度の人生を自分らしく生きるために、やるべきことは何だろう」と考えた時、それは障害を抱えた人だけの話ではなく、自分も含めたすべての人の課題であることに気づきました。人は誰でも歳をとると心身に病気や障害を負い、最後は動けなくなってしまいます。障害者の問題を考えることは、今からの高齢者社会の課題解決にもつながることであり、誰もが真剣に考えなければいけないことだと思うようになっています。

現在、医療の高度化に伴い、重症心身障害者といわれる人は以前に比べて増加傾向にあるとのこと。胃ろうや経管栄養などの医療的ケアも必要となり、十分な社会参加が保障されるどころか、将来の暮らしに見通しさえ立たないのが現状のようです。

今回は、医療的ケアの必要な重度の方のグループホームの実践報告として、久山療育園と佐賀のひびきホームのお話がありました。ひびきホームの方は見学したこともあったので、お話がとてもリアルでした。普通の民家を改装したホームで、ヘルパーを使うことなく世話人が生活を支えておられました。重い障害を持った人たちの暮らしの場が限られた中、無ければ作ればいいという思いで立ち上げたとのこと。日々、医療的ケアを行いながら暮らしを支えておられることに驚き、志の高さに感動すら覚えました。グループホームを暮らしの拠点として、家族だけでは背負いきれない介護をする、ここに家族も家族以外の人も一緒になって支え合う仕組みがあるように思えました。課題として、支える人の確保や医療との連携なくして暮らしは成立しないとのことでした。

久山療育園では「障害を託すに足りる家」「終の棲家」としてグループホームが設立。家族介護での在宅生活からホームへの移行は、本人・家族にとって生活が一変したことでしょう。しかし、生活費については課題山積。一人当たり月17万円。年金の倍です。現在は17万円のうち10万円を法人が補てんしているとのことですが、通常は考えられないことであり、これが個人の負担となると、将来にわたって継続できることではないでしょう。どんな形であれば継続可能なのか、地域で暮らし続けたいという希望はどうしたらかなえられるのか、今から考えるのでは間に合わないのでしょうか。一つ言えることは、本人の強みを見出し、生かせるように手立てすることも大事かなと思っています (安倍 弥生)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *

今回の研修では、「脱家族介護・地域共助」という言葉がピックアップされていました。

今後、制度の変化に伴い、これまでできていた支援の時間が減る可能性などを考えると、地域の力をどう活かしていくかというのは、非常に急務であるといえます。私たちも、これまで行ってきた支援とは違う角度で、「この人には自助努力が可能であるか」「どれだけの介助が必要であるか」等、見極める力が必要になってきます。

そんな中、地域にどれだけの協力を仰げるのか?とっさに頼ったとしても、地域側はどのようにすれば良いか分からないでしょう。行動面での支援が必要な方、多くの介助が必要な方等、障害も様々で、ノウハウが必要になってくるからです。まず、そのような支援・介護が必要な方がいるということを知っていただく必要があります。本人達が外出などをすることで、その姿を知ってもらう等、地域理解を得ていかなければなりません。「理解」と一概に言っても、その先の受容となると、なかなか難しい話ですが、出前講座や座談会などを展開しながら、地域の意識を高めていく必要もあるのではないかと思います。

また、家族の声を知ることも大事なことです。今回の研修では、重度の障害があり、胃ろうや痰吸引を行っている方のご家族の声を多く聞くことができました。その声をきっかけに、GHを作っていくケース、学生に研修を行い、思いを知ってもらうケース等…。これらは、家族の地域での孤立を防ぎ、他者に話すことで得られる安心感、周囲が意識を持ち積極的に関わる可能性が増えること、親子それぞれの自立した時間が持てる等、多くのメリットがあると感じました。身近な人々の声・取り組みを知ることは、地域の皆さんに分かりやすく届くのではないでしょうか。

一方で、医療ケアには専門性が要求されます。看護・医療の力も必要になります。やはりそこには制度の後ろ盾も必要だと思います。家族や個人が制度の後押しを訴えるよりも、地域として支援に関わっている、地域としてこんな制度が欲しい、と訴えるほうが、より効果的ではないかと思います。

当法人を始めとする福祉事業所は、本人・家族・地域・制度の真ん中に位置しているように思います。それぞれと繋がり、それぞれの橋渡し役になり、思いを伝える。そんな存在になっていければ、「脱家族介護・地域共助」に向かって進んでいけるのではないでしょうか。今後も、外部へのアンテナを張っていく必要があると感じました。 (姫野 健太)

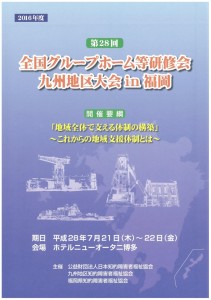

7月21日・22日、第28回全国グループホーム等研修会九州地区大会in福岡に参加しました。全国の多様な実践を学び、交流を深めることができました。

7月21日(木)・22日(金)、「第28回全国グループホーム等研修会九州地区大会in福岡」がホテルニューオータニ博多にて開催されました。主催は、公益財団法人日本知的障害者福祉協会他。「地域全体で支える体制の構築~これからの地域支援体制とは~」を大会テーマとしての2日間に、当法人より4名が参加。全国の多様な実践を学び、交流を深めることができました。

ここで、参加者のレポートをご紹介します。

平成27年10月現在でのグループホーム利用者が10万人を超えました。高齢者や精神疾患の方々が増大する中、グループホームで暮らす人が多くなっているのです。もうすぐ入所施設の利用者数とグループホーム利用者数は同じになるでしょう。

第28回大会テーマは「地域全体で支える体制の構築」。ここには障害者という言葉もグループホームという言葉もありません。障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指すには、支援をしている私たちの意識改革が大切なのです。今回の全国大会も900名を超える参加者数となり、希望者の入場制限がありました。参加者は圧倒的に入所施設、かつグループホームを持っている方が多かったようです。

グループホームの利用者支援の内容が多様化する中で、「入所施設とグループホームはどう違うのか?」「グループホームは中間施設なのか?」。国は一方では、地域生活支援拠点等の整備について考え始めています。障害者分野もこれまでの入所施設やグループホームの位置付けを「終の棲家(すみか)」と「支援が必要な時に利用する場」にするという方向性をもっているようです。

交流会では同じテーブルに社会福祉法人北摂杉の子会(大阪府高槻市)の方がおられましたので、「強度行動障害の方のグループホームでの支援」について情報交換し、翌日、当法人のグループホームの見学をしていただきました。

個人的には、初日に行われた筑波大学大学院小澤温教授の基調講演「これからの地域支援体制に求められること~障害者総合支援法の見直しをふまえて~」が勉強になりました。

(常務理事 馬場 篤子)

2日間の全国グループホーム等研修会に参加。約900人が全国から参加しており、グループホームに対する注目の高さを改めて感じました。

1日目の行政説明は、どの参加者も注目する「障害者総合支援法の3年後の見直し」を中心とした話。見直し案についてはまだ概念的で具体性がないものの、「巡回型や随時のサポートで1人暮らしをする自立生活援助」「障害福祉サービス事業所が介護保険事業所になりやすくし、利用者負担軽減も図る等、介護保険サービスを円滑に利用可能に」など様々な見直しがなされるとの説明がありました。

筑波大学小澤氏の基調講演では、「障害者の施策と介護保険は常にリンクしており、今回の3年後の見直しは序章であり、両制度の大改革は平成30年後以降である」と指摘。「制度は常に変わる、何のための事業運営なのか、ソフトのところを固めておくこと」が、事業を永続していくことの第一歩であると提起されました。

2日目は分科会「専門性を必要とする居住支援のあり方」に参加。東京、北海道、沖縄の事業所より、重度の行動障害のある人の居住支援の実践紹介がありました。重度の自閉症の特徴に配慮し、保温性・防音性を高める2重窓、シャッター付きのキッチンなどハード面整備の取組み、見通しをつけるためのスケジュールボードなど視覚的な情報提示を行うソフト面の取組みが事例として紹介されました。どの事業所も試行錯誤しながら、ご本人の特徴や強みを生かし何とか地域で生きていけるように、ということで取り組まれていました。

最後に「私たちの専門性」ということについて、「分からないことは学び、根拠のある支援を展開することではないか」というお話がありました。重度の障害がある方を支えるには、環境を整え、スキルを身につけていくことはもちろんのこと、社会と混ざる視点も持ちあわせ、支援にあたっていく必要があると感じました。 (本部長 浦川 直人)

1日目の全体会には全国から約900名の参加がありました。行政説明は、厚生労働省社会援護局障害福祉部の吉野智氏。基調講演は、筑波大学大学院人間総合学研究科教授の小澤温氏でした。その後、交流会に参加させていただき、全国のグループホーム関係者や知的障害・福祉に携わり、現場で頑張っている人達のお話を聞く事ができました。

2日目は分科会でした。私は第1分科会「利用者の高齢化対策と今後の対応・方向性について」に参加。280名の参加者で、とても関心の高い分科会でした。3事業所による事例報告では、「障害を持つ人達の高齢化の問題は早くやってくる。人生の最後をどうするかは誰にとっても難しい問題。自分の思いが伝えにくい障害を持つ人達への丁寧なアセスメントが大切になってくる。高齢と言っても様々で個別のマニュアルが必要になってくる。地域の中で周りの住民と関係を良好にしていくことが大事。年を取っても役割や楽しみを見つけ、楽しく生きていくための支援が大切」などが話されました。

今回の研修に参加し、障害を持っている人達は特別ではなく、誰もみな同じで、制度の枠や合理化・効率化・採算性などの視点だけで関わるのではなく、人として「誠実に」向きあっていきたいと思いました。 (森田 さかえ)

今回、「全国グループホーム等研修会」に参加し、沖縄から北海道まで各県の多くの方々がグループホームや障害を持った方々に関わっていると改めて分かりました。

初日の講演は、厚生労働省の方から平成30年の制度改正がどのように議論されているか、実際に改正されるに違いない制度内容のお話がありました。グループホームの中で言えば、障害者の1人暮らしへの移行を全国的に支援していく流れを説明され、今後も議論されていくと思います。

懇親会では、大阪の相談支援の方、沖縄のグループホームの方とお話をしました。沖縄の方の運営するグループホームでは夜勤がなく、巡回型でグループホームの運営をされているとのこと。相談支援については、家庭の事情等の課題がたくさんあっても、それぞれ試行錯誤しながら支援されていることを知る良い機会になりました。

2日目は、第4分科会「グループホームの仕事は楽しいよね!」に参加。グループホームで楽しく仕事をするとはどういう事か、そのやりがいなどについて語り合いました。そして、愛知のグループホームによる結婚の支援、支援者を集める取り組みではハローワークに「生活支援員」と募集するより、「ハウスキーパー」と文言を変えて募集したり、近所の人を集めて勉強会という形で仕事を体験することから始めたりするなどの様々な事例報告。そのどれも興味深いお話でした。支援者を増やすことは当法人だけの課題ではなく、どこも共通している事を知りましたし、グループホームでは衣、食の課題もありますので、様々な事例をお聞きするうちに、私たちは改めて暮らしを支援している仕事をしていると実感しました。

今回参加したことで、利用者さんは家の方がどうしても暮らしやすいかもしれませんが、共同生活でもさらに暮らしやすくするために私たちが考えなければならない点はたくさんあること、年齢を重ねての課題を改めて考える機会となりました。 (白數 直基)

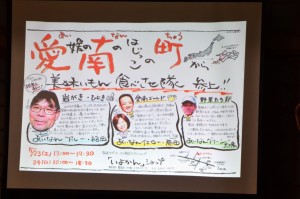

7月13・14日、ポレポレ倶楽部の企画で、限界集落「愛媛県南宇和郡愛南町」へ視察研修に行きました。地域資源を活かし、地域住民と「共に暮らせるまちづくり」「共に働けるまちづくり」を実践する姿に多くを学びました。

フェリーの中で地図を確認する参加者 長野先生による講話

7月13日・14日の2日間、ポレポレ倶楽部の企画として愛媛県南宇和郡愛南町へ視察研修に行きました。参加者は安武・御井校区の地域の方々、保護者、スタッフの総勢24名です。研修の目的は、地域の人口が減少していく中で何とか町を活性化しようと色々な取り組みをされている「NPO法人ハートinハートなんぐん市場」さん等の見学でした。

現地では、法人の理事でもあり精神科の医師でもある長野先生より説明をお聞きしました。愛南町では人口のピークは昭和25年。その後、減少していく中で、近年では毎年500人ずつ減り続けている、24~30歳の女性が減っていけば都市は消滅していく、等の衝撃的なお話でした。又、精神科の医師である長野先生たちは、患者さんを閉鎖病棟に入れるよりも、順次、この地の一員として地域で暮らすことに移行させていき、働く場も作られていました。

これからの超少子高齢化社会に対処していくには、「支える側」と「支えられる側」というこれまでの構造ではなく、お互いに支え合うことが大事です。私達が最後まで元気で活躍することができるように、今、できることをしっかりやっていかなければと感じました。(理事長 野田 文子)

船からみた愛南町 愛南町の紹介

愛媛県にある愛南町には、久留米からバスで高速道路を使い、さらにバスやフェリーに乗って7~8時間ほどかけて行きました。愛南町は、南は太平洋を望み西は豊後水道に面し、海と里山の豊かな自然に囲まれた町です。

2日間で、NPO法人ハートinハートなんぐん市場さんや沢山の産業で溢れる町の様子を見学させていただきました。例えば、宿泊させていただいた「山出憩いの里温泉」の横にある山道を上った所にアマゴ(川魚)の養殖場があり、沢山のアマゴ稚魚と立派な成魚が元気よく泳ぐ姿を見学させていただきました。到着してすぐ精神科医である長野先生からお話をしていただき、チャレンジすることの大切さを今までの経験と共に話していただきました。アボカドの栽培の為に海外まで行かれ、何度も何度も挑戦し続ける先生は輝いていました。

2日目は、牡蠣を養殖されている方の養殖場やアボカド栽培、観葉植物のレンタルサービス事業を視察。働いている方々や地域の皆さんで力を合わせ、障害のある、なし、に関係なく、皆さん活き活きと働いておられました。

「私にできる事って何だろう」。そう思いながら、久留米まで帰って来ました。今、私は地域の行事に参加させていただき、ポレポレの利用者さんや保護者の皆さん、スタッフ、地域の沢山の方と関わらせていただいています。地域行事に参加し始めた最初の頃は、どのような形で参加していいのだろうと考えることもありましたが、少しずつ人との関わりを通して楽しさを感じていくことができています。失敗することを恐れ、チャレンジできていなかった自分がいましたが、長野先生のお話を受けて何事にも挑戦していくことが大切だと感じました。みんなで顔を合わせ気軽に声を掛けあえる街にしたい、孤独を感じながら過ごす人生よりも笑顔で溢れる人生にしたい。人と人が想い合い、お互いの存在を感じ合うことができる関係づくりを、地域の集まりや行事などを通してさらに築いていきたいと思います。 (出会いの場ポレポレ 碇 翔南子)

アマゴ養殖場の見学 山出憩いの里温泉の前で

7月9日・10日の2日間、喀痰吸引等研修(第3号)を実施しました。受講者6名の皆さんは試験に合格。実地演習、実地研修へと新たな一歩を踏み出しました。

7月9日(土)・10日(日)の2日間、「喀痰吸引等研修(第3号)」の基本研修を出会いの場ポレポレにて実施しました。当法人は、平成27年3月と7月、今年の2月に実施し、今回で4回目となります。

受講者6名の皆さんは、2日間で座学8時間と演習(シミュレーターによる演習)の1時間半、さらに筆記試験に合格して、実地演習、実地研修へと新たな一歩を踏み出しました。

「喀痰吸引等研修(第3号)」は、施設・居宅等において、介護職員等が特定の対象者へのみ、特定の医療行為を行える資格取得のための研修です。介護職員等が医療行為を行うための研修は、これとは別に、対象者を不特定にした、研修第1号、第2号があります。いずれも医療的ケアが必要な方たちの増加に伴い、「社会福祉士及び介護福祉士法」(昭和62年法律第30号)の一部改正により平成24年から始まりました。

研修第3号の特徴は、ALS(筋萎縮性側索硬化症)など重度障害者の方たちが「自分たちの生活を支える、個別の対応ができるマイヘルパーが必要」という切実な訴えのもと、成立した研修であることです。そのため、「重度障害児・者の地域生活等に関する講義」を始め、痰吸引や胃ろうなどの技術的なことはもちろん、障害特性や障害を持つ子どもへの注意点や対応などをしっかり勉強します。

研修初日は9時30分からスタートし、昼食をはさんで、夕方5時まで座学がみっちり。受講生の皆さんは普段聞いたことのない医療器具の名称や馴染みのない人体の名称に戸惑いながらも、熱心に講師の杉本洋子さんの話に耳を傾けていました。

杉本さんは、普段は小規模多機能型居宅介護事業所「みなみの家」にて、看護師として従事され、重度障害の子どもたちのケアに尽力されています。講義はそういった体験談を踏まえてお話されるので、非常にわかりやすいと好評です。

とはいえ、二日目には試験があり、20問中9割正解しないと合格できません。再試があるものの、「大丈夫、これまで3回行った研修では、誰1人再試を受けた方はいませんよ」との事務局の言葉に、受講生の皆さんは少々安心されて、研修初日を終えられました。

二日目の朝は、「やっぱり寝てしまった。試験が心配」と受講者のお一人。9時の開始前には席に座り、付箋を貼ったり、マーカーでびっしりチェックされたテキストを広げたりされている皆さんの姿が見られました。

2時間の座学の後、シミュレーター演習では、講師の手技を見逃すまいと顔を近づけ、「こよりを持つように」と具体的な講師の言葉に従い、恐る恐るカテーテルを人形の気管カニューレの中へ挿入。また、「鼻腔を傷つけないように」との言葉に、カテーテルを上向きに鼻へ挿入。皆さん、それぞれ自分が医療的ケアを行う当事者の方を想定して、人形を使った演習を終えました。

そして、いよいよ筆記試験の開始。張り詰めた空気の中、あっという間に30分が経ちました。「俺、3問、間違えたかも」と試験後にもらした方がいて、こちらもドキドキしましたが、無事、全員合格されました。

「300のヒヤリ・ハット(ハインリッヒの法則)を見過ごしたままにすると、重大な事故につながります。皆さんは危険察知能力を高め、利用者の方に寄り添って医療的ケアを行ってください」と、杉本講師のはなむけの言葉に身が引き締まる思いになります。

長い2日間が終わり、皆さん笑顔で会場を後にされました。志が高い介護士の誕生に事務局はいつも胸が熱くなります。どうか、現場でしっかり技術を身につけて、「マイヘルパー」として活躍してください。 (担当:田町 菜穂子)

※ハインリッヒの法則

1つの重大事故の背景には、29の軽微な事故があり、その背景には300の異常が存在するという法則です。

7月1日より久留米市障害者基幹相談支援センターが開設され、当法人は西部地区の運営業務を務めます。6月、その準備に向けて、愛知県の基幹相談支援センターやグループホーム等の研修視察に行きました。

今年の7月1日、久留米市障害者基幹相談支援センターが市内4ヵ所に開設されます。

東部地区を社会福祉法人ゆうかり学園様、南部地区を医療法人コミュノテ風と虹様、北部地区を特定非営利活動法人久障支援運営委員会様、そして西部地区を当法人が担当します。

障害のある人たちの暮らしや活動に関する相談をお受けし、相談の内容に応じて久留米市や病院、施設など必要な関係機関の情報を提供し、また連携しながら解決に向けて一緒に考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

あさみどりの会「児童発達支援センターさわらび園」・名古屋市総合リハビリテーション事業団

7月1日の久留米市障害者基幹相談支援センター開設にむけて、6月7日(火)・8日(水)、同センターを担う4つの法人の職員と久留米市議会議員、障害福祉課職員の皆さん13名で愛知県の基幹相談支援センターを始め、グループホーム等の視察をしました。

厚生労働省の元相談支援専門官の鈴木智敦さんに急にお願いをし、大人数の視察や懇親会の連絡調整、そして空港までのお迎えと多大な労力と気遣いをしていただきました。

初日は午前中、「社会福祉法人あさみどりの会」(愛知県名古屋市)の元理事長、島崎春樹先生のお話を伺おうと、「さわらび園」を訪ねました。島崎春樹先生は当法人の全ての建物の基本設計をされた方で、設立時には何度も法人に足を運び保護者の皆さんにお話などをしてくださった、法人にとっては大恩人です。

現在、島崎先生は82歳。「家族とともに、地域生活をめざした」歩みを語っていただきました。年齢の近い保護者で積み立てをし、その資金を元にスピーディにグループホームを立ち上げていること。もう一つは「ボランティアの心」を基本として援けあっていく、人と人とが信頼関係で繋がった「ゆるやかな共同体」を作っていること。これからは「自助」「互助」が必要となる世の中になります。「あさみどりの会」の精神は重要になってくるだろうと改めて思いました。

午後から、鈴木智敦さんが部長を務めておられる「社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団」を視察させていただきました、事業団運営であり病院も併設なので、規模的にはとても大きい法人ですが、医者やリハビリ等の専門家がたくさんいらっしゃって今後の運営は大変だろうと思いました。そして、リハビリテーション医療を視察し、脳血管障害になった方等の職場復帰訓練にはとても有効だと思いましたし、久留米にもこのような事業所があると職場復帰される方も多くなるだろうなあと思いました。 (常務理事 馬場 篤子)

あさみどりの会 名古屋リハビリテーションセンター

今回の視察先は、全国でも先駆的に事業展開をされている事業所ばかり。久留米にはない目新しい取組み、その取組みが”まち”を変えていく実践の現場を見て、聞いて、感じることができました。

1日目、拓くの設立当初よりご支援いただいている「社会福祉法人 あさみどりの会」は、制度ばかりに頼るのではなく、子どもを始め保護者も助け合って生きていく力をつけていく必要がある。昔の村落共同体のように障害の有無関係なく自助で助け合っていくような、今の時代の「ゆるやかな共同体(大きな家族)」を基本的な考え方として取組まれていました。これからますます厳しくなる社会を乗り切るヒントがあるように思えました。

あさみどりの会のホーム17軒のうち1軒を視察。住宅地のど真ん中にあり、地上高、建築面積の制限から半地下構造になっており、限られた空間に6名が暮らすことを実現した建物でした。住居内は狭さを感じるものの至るところに収納スペースが設けてあり、工夫がちりばめられていました。コンパクトな空間がアットホーム感を生み、入居者には好評ということでした。

2日目、愛知県半田市の「社会福祉法人 むそう」のホーム2軒を視察。むそうは、強度行動障害や医療的ケアなど重度の障害児者の地域生活を支援する事業所として全国的に有名です。ホームには、強度行動障害のある入居者が多く暮らしておられ、自閉症の特性や個人の特性に合わせた住環境や支援がとても工夫されていました。

カードなど視覚的な構造化をしたり、クッション床、2重窓、刺激調整のための仕切り・目隠しなどを設けたり、ハード面でも様々な工夫がありました。特に、室内の破壊行動がある入居者の部屋は、壁紙やスイッチなどの刺激物を一切なくし、部屋に仕切りを入れて意味のある空間に細かく分けたことでご本人は落ち着かれているということでした。今後、ハード面の整備が必要となる場合に参考になる点ばかりでした。

この2日間、他法人の職員、市議、行政の皆さんと共に久留米のまちにとっての理想や必要なことを話し合い、共有できたことは、これから久留米市障害者基幹相談支援センターを立ち上げていく上でとても有意義だったと思います。 (本部長 浦川 直人)

社会福祉法人 むそう(グループホームの外観) 戸枝さんとの意見交換

グループホーム(構造化された支援)

愛知県半田市の基幹相談支援センターの加藤センター長による研修は、これまで何度か拝聴し、相談支援についてとても分かりやすく教えていただいていました。

また、1月には徳山副センター長の講義もお聞きし、半田市基幹相談支援センターが全国でも先駆的な事業をなされていることを周知しておりましたので、この度、半田市の取組みを視察させていただきとても嬉しい思いです。

半田市は基幹相談を社会福祉協議会に委託しています。社会福祉協議会には事務局と地域包括支援センター、障害者基幹相談支援センター、ボランティアセンターが同居し、何かあれば同じ土俵に立って話し合いができるのです。月に1回、一緒に事例検討会を実施し、困難ケースや地域課題を共通の認識にしているということでした。

この同じ土俵に立った話し合いは、社協の建物内だけで行われるのではなく、小学校区でも行われるとお聞きし、地域包括ケアシステムが機能していることを実感しました。権利擁護については、これまでは座学や演習を取り入れた研修を定期的に行っておられましたが、サービス管理責任者や管理者の参加にとどまり、現場の方が研修に出にくいということもあって事業所に出向く研修方式をとり、昨年度は30ヵ所の事業所に赴き、計380人の方が受講されたということでした。やはり来てもらうということではなくアウトリーチの姿勢の大切さを学びました。

自立支援協議会の機能については、地域にある課題を一人のものだけにするのではなく、地域の課題として整理し、その解決を図ることが目的とされ、全国的に設置が目指されているところですが、半田市ではその体制が整備され、行政先導ではなく行政とセンターが協議して双方の温度差をなくし、関係機関を含めて主体的な取り組みができています。

自立支援協議会で大切なことは課題抽出と合意形成ということで、個別の支援会議からニーズや課題を抽出し、それを行政・センター・部会長が行う運営会議事務局で合意し、地域ニーズにあった研修会等を開催し人材育成を図っています。

また「就労」「住まい」「社会参加」「地域連携」「一人暮らし」「子ども」といった6つの部会を開催し、その中で主体的な活動がなされ地域の活力にもつながっていました。そして、この部会には行政職員やセンターの職員も複数人ずつ配置され、事業所や機関から自由に参加してもらって学び合っていました。

このような企画は単年ではなく長期的な取り組みをしていく必要があり、継続するからこそ必要とされる社会資源も見えてきますので、役割分担を意識した官民協働の取組みが今後の久留米市でもできたらと思います。 (相談支援センターカリブ 大力陽子)

半田市基幹相談支援センター(朝礼の様子)

名古屋市総合リハビリテーションセンター・名古屋市身体障害者更生相談所

6月7日(火)9時30分に名古屋国際空港を出発し、10時30分に「社会福祉法人あさみどりの会」のグループホーム「あらくさの家」に到着しました。GHあらくさの家は建ぺい率40%・容積率100%・高さ制限10mの3階建て、全6床で、エレベーターが設置され、半地下の一階がリビングになっており、お互いの顔が見える場所となっています。

続いてハウステンボスをイメージした建物の「さわらび園」へ移動、施設内を見学しました。前理事長の島崎春樹氏よりあさみどりの会の沿革を中心に、生きづらい大人にならないための予防として療育があるとし、会の存在を「大きな家族」と捉え、あくまでも制度は道具であり社会資源の中心に家族を置き、家族間のサポートにより自助・共助が生まれていると説明されました。

午後は名古屋市総合リハビリテーションセンターへ移動。名古屋市が全額出資し平成元年に設立されました。リハビリテーション病院の利用者は各地から来られており、それぞれの地域の社会資源とのつながりが弱いとのことでした。

名古屋市では平成26年度より一区に一ヵ所の基幹相談支援センターと地域活動センターを設置。リハセンターには1階に更生相談所があり、特に中途で障害を持った方で、どこにも繋がっていないがセンターの存在を知ったことから計画相談へ繋がっていくケースが多く、就労移行の利用は7割とのことでした。

6月8日(水)8時30分より「社会福祉法人半田市社会福祉協議会」を視察。全体朝礼の後、各部署でのミーティングが行われました。基幹相談支援センターでは、グループウェアの「デスクネッツ」でスタッフ全員のスケジュールを管理しておられます。

社協の強みとして、各地区担当を決めての縦割りではなく、いわば串刺しでの支援、つまり、障害・高齢・地域福祉・ボランティアの各地域担当者が連携して地域での福祉教育を実践され、障害の理解を進めておられました。

基幹相談支援センターでは、クラウドサービスでのスケジュール管理とは別に、支援記録ソフトを利用し記録を数値化して市に報告しておられます。グレーゾーンで引っかかってきた子どもの記録などライフステージで追えるため、記録は重要だと思います。

また、「半田市児童発達支援センターつくし学園」の地域支援事業として、「発達支援相談あゆみ」には、今年度より職員を出向。どのように社会資源を作るかが課題となっています。

基幹相談支援の役割は地域福祉の基礎整備(土台作り)とし、障害者・障害児のための地域生活支援拠点整備計画について平成26年から研修会を行い、半田市の課題解決に向けて何をしなければならないのかとの思いで、行政と同じ情報を共有して3年を目処に取り組んでおられました。さらに、自立支援協議会も組織的に運営されており、方向性を明確にして課題解決へ向かっているとのことでした。

午後は「社会福祉法人むそう」が経営するアートスクエア内にある「中華茶房うんぷう」にて、戸枝陽基理事長より法人と半田市の障害者福祉の現状、課題についてお話を伺いました。

女性専用の「GHなかよしホーム」、男性専用の「GH hanabitaikai」を見学。積水ホームで改修をされたとのことで、利用者一人ひとりに合った支援を行うためそれぞれの建物に必要な改修を加えておられました。利用者の家賃は3〜4万円で月に必要な金額は7〜8万円。ヘルパーは主に日本福祉大学の学生がアルバイトで働いていました。福祉的な部分でのコンサルは長野の山口くみ氏、経営は鈴木なおや氏にお願いしているとのことでした。 (高田美紀)

「社会福祉法人むそう」アートスクエア

5月28日、「障害者差別解消法を知るシンポジウム~学ぶ・働く・楽しく生きる~」に参加し、誰もが暮らしやすいまちづくりについて考え、学ぶ機会になりました。

5月28日(土)、NPO法人久留米市手をつなぐ育成会などでつくる実行委員会主催で、「障害者差別解消法を知るシンポジウム~学ぶ・働く・楽しく生きる」~が、えーるピア久留米にて開催され、出会いの場ポレポレよりスタッフ7名が参加しました。

当日の、野沢和弘講師(毎日新聞論説委員)による基調講演「障害のある人もない人も暮らしやすい社会に」とそれに続くパネルディスカッション「合理的配慮ってな~に」では、4月から施行された障害者差別解消法の内容や課題について当事者、家族、支援者を交え、具体例を挙げての分かりやすいお話を聴くことができました。

これまで何度か野沢さんの講演をお聴きする機会がありましたが、今回初めてガイドライン策定後の差別解消法をめぐる状況を確認することができ、だいぶ頭の中が整理された思いです。

そんな講演の中で今回特に聴き入ってしまったのは、「行動障害が激しくなって他の利用者が迷惑している」とグループホームから追い出される場合の例に、合理的配慮の視線を当てたくだりでした。行動障害の方々に接する際の合理的配慮とは?かなり高度な技術が必要になりそうですが、野沢さんが写真で紹介された北海道の事業所「はるにれの里」における配慮(工夫)の例(押し入れにスヌーズレンをつくる等)は、思わず行ってみたい!と思うほどに創造的なものでした。合理的配慮の視点を私たちの足元に置いてみた時に、何か新しいもの、面白いものが生まれる可能性を感じました。 (出会いの場ポレポレ 内田)

※スヌーズレンについて

日本スヌーズレン協会HPより「どんなに障害が重い人たちでも楽しめるように、光、音、におい、振動、温度、触覚の素材などを組み合わせたトータルリラグゼーションの部屋」

障害者差別解消法のシンポジウムを聴き、関係者でありながら理解できていないことが多く、勉強の継続が必要と思いました。差別を無くすための条例の作り方の段階、苦情や悩みを持ち込むきちんとした場所。またそのような場の職員のあり方。少しずつでも勉強していき、ノウハウを蓄積して誰にとっても住みやすい街にしていかなければと思いました。障害者・高齢者にかかわらず総ての市民につながっていることですから。 (生活支援員 藤井ちえ子)

現在、下宿屋「南の家ほっと」(南町)にて仕事をしておりますが、まだ勉強不足で時々迷うことがあります。しかし、シンポジウムに参加し、知的障害者の方には作業手順を分かりやすく書いた紙を貼るなどをしてコミュニケーションを取れるように工夫する、どうしたら口頭でうまく伝えられるかといった点を学びました。

現在、利用者さんが福岡県障害者雇用支援センターあゆむに通われており、今回、偶然にもパネリストとして同センターの竹田桂子さんが参加しておられました。そこでは、ご本人の持っている能力を引き出すような職業訓練などが行われおり、最近の利用者さんの様子はとても積極的でやる気が見受けられます。

シンポジウムに参加して、人として障害者・健常者に関係なくその人が持っている能力を引き出して混ざり合って生活していくべきであるということを感じました。

(生活支援員 山本 いさ)