お知らせ (研修)

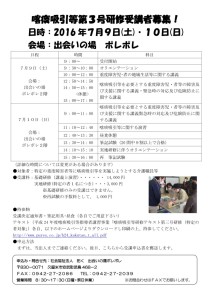

喀痰吸引等第3号研修の受講者を募集しています!7月9日(土)・10日(日)に開講。超高齢化社会に向けて、ますます需要が高まる医療的ケア。多くの介護職の皆さん、挑戦してください。

施設・居宅等において、介護職員等が特定の対象者へのみ医療行為を行える資格取得のための研修が「喀痰吸引等研修(第3号)」です。当法人はその研修機関として福岡県に登録し、現在までに3回実施しました。

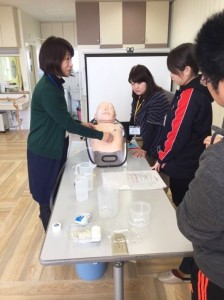

これまで、初めて目にする医療用語や器具に戸惑いながらも、およそ50名近くの介護職員等が試験に合格し巣立っています。2日間の研修中も質問が飛び交い、講師の言葉に熱心に耳を傾けながら、真剣な表情で実技に臨まれていました。

超高齢化社会に向けて、ますます需要が高まるであろう医療的ケア。たとえ病気や高齢によって気管切開をしたり、胃ろうや腸ろう等をつけたりしても、自宅で安心して暮らせるように、できる限り多くの介護職の皆さんに挑戦していただけたらと思います。

日 時 :7月 9日(土)9:00~17:00

7月10日(日)9:00~16:00 の2日間

会 場 : 社会福祉法人 拓く 出会いの場ポレポレ

受講対象者 : 特定の重度障害者等に喀痰吸引等を実施しようとする介護職員等

定 員 : 15名

受講料 : 基礎研修(講義と演習)14,000円

実地研修(特定の対象者1名につき)3,000円

申込締切 : 平成28年6月15日

※基本研修のみの受講は不可。再試験は手数料1,000円

受講を希望される方は、下記の募集要項及び注意事項をご確認の上、お申込みください。

★喀痰吸引等第3号研修 募集要項・注意事項 → 詳細はこちら

★喀痰吸引等第3号研修 募集要項・注意事項 → 詳細はこちら

【お申し込み・お問い合わせ】

社会福祉法人 拓く FAX:0942-27-2086 ╱ TEL:0942-27-2039

お問い合わせはFAXでお願いします。

1月、「ふわりんクルージョン2016(東京・秋葉原)」に参加しました。「すべての人が輝く地域包括ケア ~地域密着で輝く命~」をテーマに研修しました。

1月30日(土)・31日(日)、当法人は、秋葉原コンベンションホール(東京都)にて開催された「ふわりんクルージョン2016 すべての人が輝く地域包括ケア ~地域密着で輝く命~」に参加しました。2日間にわたる各分科会には多彩な講師が登場し、地域包括ケアについて大いに学ぶ機会となりました。ここで、参加者のレポートをご紹介します。

この「ふわりんクルージョン」を企画運営している戸枝陽基さんとの出会いは、2002年6月。「地域支援」を開始する時に、知多半島にある戸枝さんの運営する「ふわり」へ伺いました。

彼は私より一回りほど年が若いのですが、頭が良く、とてもバイタリティがあり、地域にこだわった生産活動の「飲食業」「農業」「強度行動障害」「医療的依存度の高い方」「暮らしの支援」と、いずれも先駆的に切り拓いてこられました。また、日本福祉大学の学生バイトをはじめ、若き職員たち。新しい感覚で、躍動が感じられます。さらに、時代に必要な研修会を「オールジャパン」で開催されています。

年代は違うのですが、戸枝さんの考え方に共感することが多いです。そのひとつに、専門家は直接支援というより、「地域住民」と「障害当事者」をつなぐということが、支援では重要ということです。支援者がますます少なくなる社会の中で、ポイントになる考えだと捉えています。

今回の「ふわりんクルージョン」は、確か3回目。初回は、当法人も医療依存の高い方の支援を始めようとした頃で、懇親会で語り合おうと、当法人のスタッフが3次会まで参加しました。

医療的ケアを実際にされている東京事業所の3階は、エレベーターもなく狭い階段を上らなければいけませんでしたが、ここで、野田聖子衆議院議員の子どもさんを始め、医療依存度の高い方の支援をされているのだとお聞きして驚き、感動しました。

現在は医療が発達しているため、スペシャルニーズ(超重症児)の子どもたちが増え、地域で暮らしていくために、看護師や介護士の育成や支える法律、制度、インフラ整備が急がれます。そこで、彼は東京に事業所を出し、愛知県の知多から週2回東京に通って事業所を運営し、しかも様々な研修会を企画しながら、運動を展開されているのです。

今回は、久留米市役所から健康福祉部総務、総合政策部の2名の職員、そして藤林市議、秋永市議が、「医療依存度の高い子どもの在宅ケア」「小規模多機能自治と地域包括ケア」「発達障害のある生活困窮者支援」について学ぶために参加されました。

会場では、困窮者自立支援法を中心的に創られた熊木正人さん(厚労省企画官)と直接お話をする機会をいただきました。分科会には企業や社協、NPO法人など、各地で時代を切り拓いている方々が登壇されており、大変勉強になりました。 (常務理事 馬場 篤子)

私が参加した第4分科会は「地域密着のまちづくり」というテーマでした。地域密着で働く理想の形が濱野まり子さん(ディスカバーリンクせとうち 尾道デニムプロジェクト)の働き方にあります。講演で流された映像(NHK「U-29:人生のデザイン」)出演の濱野まり子さんが素敵だったので、会場は福祉職で働き始めたばかりの若い人たちで溢れました。

日本は超少子高齢化社会になり、人口減少、労働人口減少となる中で、公助から自助へ大きく方向転換を余儀なくされています。一方では家族や地域の繋がりが貧弱になることで、社会的困窮者を生み出し、人間関係を構築できない事が生活困窮・経済的困窮に陥る大きな原因ともいえます。制度の枠では解決できない、誰もが支え支えられる地域の構築、社会の実現を目指そうと、大きな課題を突き付けられているのです。

そんなお話の中、町づくりの魅力とヒントが、生き生きと働く濱野まり子さんから伝わってきました。彼女は、尾道で働く方々がワークパンツとしてデニムをはき続けるユーズドデニムを育て、尾道の魅力を世界に発信しようと作られたプロジェクトのチームリーダー。23歳、プロジェクトの魅力に引き寄せられ神奈川から移住。デニムをはく人達一人一人の職業を知り、人を知り、町に溶け込み繋がっていき1本のデニムを育てる。その一本一本のデニムのストーリーを大切に思う彼女の姿と働き方に私は共感し、勇気と町づくりのヒントを貰いました。

地域づくりはまず地域を知ること。どんな問題を抱え何に困っているのかを知らないと必要な事が見えてこない。一人の困りごととは言っても、ひょっとして他にも同じ困りごとを抱えている人がいるかもしれない。地域の課題は地域によって違うので、それを地域みんなの共有の課題にしていく。諦めずに続けていくこと。繋がり合うことが大切で、これは時間のかかる仕事ですが、次はより広い範囲で課題を持ち寄り話し合うことへ。

この分科会に参加して、濱野さんの仕事ぶりに心揺れた福祉に携わる若い人たちが、自分でやりたいと思う事、心揺れる仕事を諦めずにやり続ける事が大切だと思いました。福祉の仕事は、やれない人にはやれない。特別な人たちにしかできない誇りがある仕事。自信を持ってキラキラと働いてほしいなあと思いました。 (御井あんだんて 森田 さかえ)

2日目の「生活困窮者自立支援法自立相談支援事業従事者養成研修の中心メンバーがむそうの発達障害者研修を受けてみました!~生活困窮者って支援の不足した発達障害者の成れの果て?」という内容の分科会に参加しました。

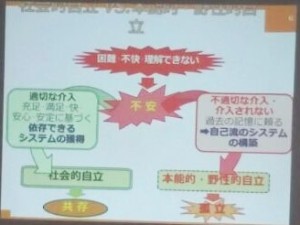

発達障害とは社会性やコミュニケーションの障害で、支援する側もうまく関われず、介入が難しいのではないかと思っていた時に、支援者が、7daysという発達障害者の立場になった研修を受講し、脳の機能障害を知るチャートに支援者自身をあてはめて検証してみたところ、実は私たちも発達障害者だったのでは?と思えるほどの結果が色濃く表れ驚いてしまった。しかし、個性は強ければ強い方がよいのではないかと思い、色々と悩んできたことが納得という形で気持ちが楽になりいい支援が出来るようになったそうです。

発達障害者との関わりについては、不適切な介入や介入をしない状態だと今まで積み上げてきた体験に頼り、自己流(本能的)の解釈をしてしまいます、そうなると、さらに孤立した状態となり、社会的自立から遠のいてしまい、「孤立」となります。適切に介入できれば、安心や満足感が得られ支援を活用していくことで社会的に自立していき、「共存」へ移行できて生活困窮者ではなくなっていくのです。

つまり、社会性やコミュニケーションが不足してしまうと就業が難しく、生活困窮者へ移行してしまいます。支援者が適切に介入し社会へとつないでいくことが急務。たくさんの方々の関わりや支えがあることにより孤立を防ぐことで、生活困窮者が減っていくとのお話でした。

最後に、就業の方法として、Aさんを参考としたお話がありました。

Aさん:入力がとても得意ですが、電話の音が苦手。事務所で作業をしていましたが能力が発揮できていない為、就業アドバイザーが会社へお願いし、事務室ではなく静かな書庫で作業ができるよう環境を整えたところ、他の方の3倍速く正確に入力処理でき、会社に貢献することができるようになりました。

このように会社にAさんの情報を正確に伝え環境を整えることにより、Aさんの実力がフルに発揮され長期的に就業が可能になり生活が豊かになります。就業先の方を巻き込む事により安定した支援を築くことが出来ます。

就業先を決めるにあたっては、必ず担当者が就業する方の仕事先で、1日かけて就業時間を共に過ごし職場の方々とより密接なコミュニケーションをとることが大切なポイントとなり、色々なお願いもしやすくなるとコツも教えていただきました。

(出会いの場ポレポレ 石橋 千鶴)

2月5日(金)~7日(日)、アメニティーフォーラム第20回記念大会(滋賀県)に参加しました。多くの学びと刺激。意識変革をして、新たな取り組みにつなげます!

2月5日(金)~7日(日)、「アメニティーフォーラム20」が滋賀県大津プリンスホテルにて開催され、当法人より4名が参加しました。この催しは、障がいがハンディにならない社会の実現を目指して開催されており、毎回、全国から1500人を超える方々が参加されています。第20回記念大会の今回は、きたやまおさむさんと小室等さんによるジョイントコンサートも開催されました。

ここで、研修に参加した職員のレポートを紹介します。

2002年の7月のことです。2001年9月に「出会いの場ポレポレ」を開所した翌年、私たちは、アメニティーフォーラムの企画推進をされている北岡賢剛さん(現・社会福祉法人グロー理事長)にお会いするために滋賀の「オープンスペースれがーと」を訪ねました。現在は、「滋賀県社会福祉事業団」と「オープンスペース れがーと」が一つになって、社会福祉法人グロー(GLOW)になっています。

名古屋の島崎春樹さん(社会福祉法人あさみどりの会 元理事長)から北岡さんに頼んでいただいたためか、牛谷正人さん(現・社会福祉法人グロー副理事長)や中島秀夫さん(現・社会福祉法人グロー理事)など豪華な講師陣から、次々に講義をしていただきました。

「ご飯を食べに行く時間がもったいないでしょう。うちのパンでも食べて話をきいてください」

これにも、びっくり。北岡さんを始め、れがーと関係の方々は変革に燃えておられ、勢いがありました。今では当たり前になっている「地域支援」についてでしたが、当時の私たちは、「相談支援」や「レスパイトケア」等、初めて聴くことばかり。あまりにも予備知識がなかったので、皆さんのせっかくのお話もなかなか吸収できなかったのを思い出します。

私は、2003年2月からアメニティーフォーラムに参加しています。実は、これに刺激されて、2005年1月、「フォーラムinくるめ」を開催しました。

当時、佐賀知事に就任されたばかりの古川康さんにもお力をいただき、500名定員で企画準備。初めての試みで、達成には遠い数字とも思えたのですが、それから奮起し蓋を開けたら、2日間のフォーラムに1,000名以上の参加。快挙でした。当日は、福岡寿さん(現・長野県北信圏域障害者総合支援センター)や辻哲夫さん(元・厚生労働省事務次官)たちにも登壇していただき、久留米での取り組みが発信されるようになりました。あれから13年。アメニティーフォーラムの会場に行くと、懐かしい面々の皆さんは(私も含めて)年を重ねられ、会場も登壇者も私の知らない若い方々が多くなってきています。

今回のフォーラムに参加して心に残った点は、3日目の「アサダワタルが考える、これからの居場所の“創作”~個と個の交わる関係性を語り合う~」セッションでした。

特に、「内にこめる生きづらさを少し外に出すための表現活動の意味」で、上岡陽江さん(ダルク女性ハウス施設長)と西川勝さん(臨床哲学者・大阪大学CSCD特任教授)のセッション。

もうひとつは「これからの居場所の“創作”制度でこそできることと自律的で創造的な場づくりのハザマで」に登場した湯浅誠さん(法政大学現代福祉学部教授)と上田假奈代さん(NPO法人ココルーム代表理事)のセッション。これもとても興味深かったです。

上岡さんや上田さんを訪ねてみてお話をお聞きし、こちらの意識をかえて、新たな取り組みができたらと考えています。 (常務理事 馬場 篤子)

毎年、滋賀で開催される日本一の規模を誇るフォーラム。朝から夜中まで、厚生労働省などの行政、政治家、全国の先駆的な取組みを行っている人たちの講演会でびっしりスケジュールが詰まり、頭に入りきれない情報と刺激があります。私は今回で2回目の参加。本当に「時代が変わる」ことを実感させられるフォーラムでした。

行政や政治家、有識者の皆さんからは、「どの国も経験したことのない少子高齢化社会に突入する中で社会保障に対する財政抑制が厳しさを増しており、介護保険をはじめ障害福祉分野でもこれまでのように右肩上がりの予算の伸びは見込めなくなる」とのお話でした。その課題解決として、「地域包括ケア」「地域づくり」「一億総活躍」などの言葉が頻回に使われ、「誰もが能力に応じて労働やお金を出し合い、高齢者や障害者、子どもなどを分けることなく地域全体で支えていくことになる」とのことでした。「あぁ~やっぱりお金も人も足りなくなる時代、『共助・互助』を強めていく時代に変わるんだ」と実感しました。

また、社会全体が苦しくなる中で、100%税金で成り立っている社会福祉事業においては、「国民から良いことをやっていると納得してもらえる事業展開(専門性・地域貢献)」「透明性・信頼性の高い経営」「多様な人をマネージメントする力」が必要。これからは、「三方よし(会社よし・利用者よし・地域よし)」から「地球(環境)よし・次世代よし」を加えた「五方よし」の経営視点が必要との指摘がありました。

大臣官房の蒲原氏のプレゼンの中で、全国でも実践が広がっており、安武町でも行われている「子ども食堂」が例に挙げられ、障害福祉だけをやるのではなく、地域課題も包括的に解決していく取組み(地域づくり)を広げていくことが、これからの社会福祉法人の重要な役割になってくるとありました。

さらに、講義「これからの日本をデザインする」の中では、中央大学の宮本教授から、支える側と支えられる側では維持できない時代において、新しい考え方「支え合いを支える保障(共生保障)」とそれを作り出すための仕組み(支援付き就労、補完型所得、地域的居住)をどう創るかがポイントとなるということ。自治体の役割としては、分野を縦割りではなく横割りで好循環を生むために、どうそれぞれの機能を使えるようにするのかがポイントになる、と提言がありました。

最終日は、地域づくりをメインテーマとした連続講義「アサダワタルが考える、これからの居場所の”創作”」を受講。表現活動(話す、踊る、描くなど)としてのアートを媒体に、これまでの枠にはまらずに、知らない「あなた」と「私」との関係をつないでいく居場所の紹介と役割の意味。確かに人と人とがつながることで豊かな生き方が生まれてくる一方では、お金は期待できないジレンマがある。時間はかかるかもしれないが、そういう場づくりにお金をかけ、評価される時代がやってくるはずであると湯浅氏は話されました。

社会情勢や総合支援法3年後の見直しをはじめ、これから変わりゆく時代において、当法人がどう向かっていくべきか、とても示唆に富んだフォーラムでした。 (グループホーム責任者 浦川直人)

今回、沢山の講義を一度に聞き、頭から足先までお腹いっぱいになった感があります。深夜まで及ぶ講演とそれを熱心に受講する人、とにかく素晴らしかったと思います。

その中で関心のあった徳島大学大学院の境泉洋先生による講演「ひきこもりの実態と構造~高齢化するひきこもり」についてレポートします。

ひきこもりとは?

ひきこもりの定義は、様々な原因の結果として社会参加を回避し、原則的には6ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態を指す現象概念です。ひきこもりには、精神疾患の症状からくる二次性と、精神疾患が直接原因の零次性、精神疾患の症状がない一次性とに分類されます。ひきこもりの子どもを持つ家族は、わが子に精神疾患があるはずがなく一次性だと考えますが、実際に支援してみると、統合失調症や発達障害がベースにある二次性というケースが多いといいます。性別では、学生の間は男女差がなく、18歳以上では男性が8割、女性2割。男性に多い理由としては、就労へのプレッシャーや働く以外の役割が男性に少ないこと、発達障害は男性が多いことがあげられます。

ひきこもりの初期・中期・慢性期~回復期へ

人の心理状態として、楽しいことを追い求める人は家にずっとは居ませんし、嫌なことがないことを求めると家に居たくなるものです。ひきこもりの心理として、人は何かをする時にはメリットのある方向へ動こうとしますので、初期は不安な状況を避け、これを維持するために家にこもります。ですが、ひきこもるよりもメリットがあればそちらに行くことができます。

中期には、出て行こうとしますが、失敗体験を学習して無力となってしまい、慢性期には、楽しいから家にいるのではなく、嫌なことが起こらないメリットがあるから家にいるということ。本人はこのままではいけないという気持ちはありますが、何かしなければという焦りと何もできないという恐怖との間で葛藤を生じるのです。

ひきこもりからの回復初期は、楽しい気分になれる行動をワンステップずつ提示し、この時に現状維持以上の生活できるようにして成功体験を作り、メリットとすること。この行動レパートリーをどれだけ沢山提示できるかということです。現状以下の生活になるとデメリットを作ってしまうのでやり方を間違えないこと。回復後期には、嫌なこともあるけれど何かに挑戦したい気持ちにさせること。頑張っていればいいことがあるという気持ちにさせること。家族は最初からこの方法をとろうとするので失敗し、失敗体験となり更なるデメリット、ひきこもりを誘発してしまうのです。

大切なことは知り合いを増やし、相談を受けるとともに地域での受け皿を作っていくこと。まずは気持ちよく過ごし、ちょっとやろうかなという気持ちを持つことが大切ということでした。相談支援をするなかで、ひきこもりのケースがあるので参考にしたいと思います。

(相談支援専門員 大力 陽子)

滋賀で行われたアメニティーフォーラムには、全国の事業所よりたくさんの方々が研修を受けに来られていました。フォーラムではさまざまなテーマのもとで研修が行われて、地域に視点を置いたお話や3年後の法律改正についてのお話が多かったように思います。

その中で一番印象強かったのは、東田直樹さん(作家)と東田美紀さん(お母さん)の「自閉症の僕が跳びはねる理由」「わが子の可能性を信じる子育て」という講演でした。以前NHKで放送された「君が僕の息子について教えてくれたこと」という番組で東田さんのお話が放映され、「出会いの場ポレポレ」にて拝見しました。その時に東田さんの事を存じ上げ、フォーラムで実際に御本人よりお話を聞かせていただきました。小さい頃から様々な取り組みをされており、特に印象に残っている事がフラッシュカードで、一種類のカードだけでなく、さまざまな種類のカードを組み合わせて(図や、英語表記、計算式が表記されているなど)飽きがこないよう、言葉の習得に繋げていったとのことでした。最後に質問を受けられていた際、沢山の人々の中での長時間の講演ということもあったためかステージ上を飛びはねたりお母さまへ問いかけを何度もされたりしていましたが、会話のできない重度の自閉症ということで、紙で作ったパソコンの文字盤をポインティングすることにより援助なしでコミュニケーションをし、長い質問に対しても時間をかけてしっかりと質問に答えておられました。

どんな障害があっても地域で共にみんなで暮らしていくために、私ができる事は何だろうか。そのためにどのような取り組みを考えていけるのだろうか、と改めて考える機会になり、刺激をいただいた研修となりました。(出会いの場ポレポレ 碇 翔南子)

2015年11月・12月、柳川療育センターにて現場研修を行いました。今後も、障がい児者の高齢化・重度化に対応した支援の充実・強化を図るために研修を重ねてまいります。

11月9日・10日と16日・17日、11月30日・12月1日、社会福祉法人高邦福祉会の柳川療育センターにて、「医療的ケア」の知識や技術を学ぶことを目的に、当法人は班に分かれて職員が実習に参加しました。

柳川療育センターは、福岡県柳川市にある重症心身障害児(者)施設。障害を持つ方々が社会の中で快適に生活できるように、入所と外来のサービスに努め、リハビリテーション、療育等も行っておられます。

今回、参加者の研修報告を紹介します。

今回、医療的ケアが必要な方々が暮らす様子を2日間見せていただき、実習をさせていただきました。日頃、福祉サイドから生活を支えている私たちですが、柳川療育センターの現場を拝見したことで、清潔、不潔の感覚が全く異なることが分かり、感染対策は今後、多くの改善の余地がありそうです。しかし、感染対策を万全に行えば行うほど、消耗品に莫大なコストが必要になることも課題のように感じます。

食事については、誤嚥を回避するためにきざみ食のリスクは高いので、とろみ食を提供されています。当法人でも、すでに嚥下の研修を行いましたが、飲み込みの状態等の把握が今後は必要ではないかと思います。そうした時に、きざみ食なのか、とろみ食なのか、保護者の皆様にも一緒に勉強していただき、これからのことを考える時期がきていると思いました。

障がい者の重度化、高齢化に向けて、健康であり続けるため、私たちが何をすべきか、今から勉強していきたいと思います。 (管理者 北岡 さとみ)

当法人では、通所者・入所者が安心して地域生活を送るための体制づくりとして、障がい児者の高齢化・重度化に対応した支援の充実・強化を図ることに取り組んでいます。その取り組みのひとつとして、医療的ケアに対応できる支援体制の整備を進めているところです。

久留米市でも、平成23年度から、痰の吸引や経管栄養などの日常的な「医療的ケア」が必要な児童を事業所で夜間預かる「医療的ケア短期入所」を支援する事業を始めています。今回、当法人がこの事業を受託することになり、柳川療育センターにて「医療的ケア」の知識や技術を学ぶことを目的に研修させていただけることになりました。

1日目は、午前中オリエンテーション、午後からは、自分自身が利用者になり機械浴を体験させてもらったり、食事介助をさせていただいたりしました。2日目は、担当の指導者に付いて「医療的ケア」の必要な方のケアをさせていただきました。

2日間という短い研修期間でしたが、私にとってはとても充実した2日間でした。

五感の重要性や姿勢の大切さ、その人の立場になって考えるのではなく、その人自身になって考えないと気付かないことがあるというと、また経験や体験を通してその人の生活の質が向上することなど、改めて考えさせられる機会となりました。

また、安心・安全・快適に日々の生活するための環境設定や、衛生面、感染予防について、学ぶべき点もたくさんありました。

今回、柳川療育センターで学ばせていただいたことを、今後の当法人の医療的ケアに対応できる支援体制の整備にいかしていきたいと思います。 (出会いの場ポレポレ 鹿子島功子)

柳川療育センターは、外来リハビリテーション、療育相談(成長や発達の相談、栄養や食事の相談、社会生活に関する相談、医療・福祉手続の相談など)のほか、重症児(者)通園定員5名、短期入所事業・日中一時支援 定員5名、入所者定員55名の事業を行っています。

初日は、オリエンテーション、入浴体験、摂食体験を、2日目は、PTの理学療法の見学、通所の様子の見学などをさせていただきました。

重症心身障害の方、また初めて会う方ということで、どうコミュニケーションをとればいいのか、どういうサインを出しておられるのかと考えながら接している時、最初に、私が出会いの場ポレポレに足を運んだ時に同じ気持ちになったことを思い出しました。

重症心身障害の方の対応ということで、衛生面、感染症への対策などしっかりとされていて、当法人でも今後、重度化、高齢化が進んでいく中で、対策を進めていかなければと感じました。

通所の場では、視覚刺激を感じることが発達への第一歩という考え方から、天井、壁にカラフルな飾りが施されていたり、活動の中でも快の刺激をということで、エアートランポリンを部屋で膨らませて、みんなで乗り、ゆらゆらとゆったりしたり、バインバインと跳ねたりと、とても楽しそうな表情やリラックスした雰囲気になっていました。

他にも、ハンモックでリラックスしたり、新聞紙相撲をしたり、年末には書き初め、干支飾りを作ったりなど、色んな事をされているそうです。

今後、取り入れることが出来るものはどしどし取り入れていこうと思いました。

(出会いの場ポレポレ 前田 力哉)

11月16日・17日の2日間、柳川療育センターで5班に分かれて研修を受けました。柳川療育センターの利用者は医療ケア、移動や着替え、トイレなど多くの部分で介助を必要とされる方々です。

言葉は喋れない利用者が多い中、どのようにして現場のスタッフの方々はコミュニケーションを取っておられるのか疑問を持っていました。

研修では、柳川療育センターのスタッフの方の同行のもと、食事介助やトイレ介助を経験させていただき、コミュニケーションの取り方も見ることができました。そこでは、利用者のわずかな目線や顔の表情を読み取って「YES、NO」を聞いたり、「ひらがなが書いてあるボード」をつかって意志を伝えたりするやり方などを拝見しました。

他にも、看護師・OT・PTなどの専門的な分野のスタッフがたくさんおられて、気づいた点を現場のスタッフに伝達し、みんなが情報を共通理解されていました。

今回、出会いの場ポレポレでは見ることができない経験をさせていただきました。今後はこの経験を活かしていきたいと思います。 (出会いの場ポレポレ 小川真太朗)

今回の研修では、重症心身障害の方とのコミュニケーションの取り方等勉強になる事がたくさんありました。特に目の動き、眉の動き等でイエス・ノーを判断する等、日々の利用者さんの小さな変化も見逃さない職員の方々の姿勢は見習う点が多かったと思います。

また、重症心身障害の方が多い中、感染症予防がしっかり徹底されており手洗いひとつとっても日頃の自分の行動を見直す機会になりました。

さらに、利用者のベッドには、いつ・どの支援者が入っても同じ介助が出来るように「見える化」が徹底されており、私も日々の活動に取り入れていこうと思いました。

(出会いの場ポレポレ 児玉 元気)

今回、柳川療育センターの研修を受けて率直に感じた事は、10名程度のグループにスタッフが数名で対応する出会いの場ポレポレとは違い大人数の利用者様をスタッフ総出で入浴をしたり活動をされていて、ポレポレの日中活動やグループホームがいかに手厚い援助であるか、ということでした。

医療的ケアが必要な方々が約50名利用されている療育センターでは、午前8時過ぎに伺った時点でおむつ交換の真っ最中でした。1部屋5~6名の方をスタッフ総出で一斉におむつ交換されていたので、プライバシーも何もないと思ってしまいました。しかし、後のオリエンテーションでプライバシーより安全・命が大事だと言う事が分かりました。目・手を離さないということでプライバシーより安全を優先。また、五感の大切さも教えていただきました。私は1日目だけの実習を受けましたので、リハビリや療育的な事をもう少し知りたかったと思いました。

(居宅介護センターカリブ 稲田 智美)

2日間の研修では、重度の方がほとんどということもあり、感染症を防ぐための対策がしっかり構築されていることに驚きました。イソジンで陰部を消毒したり、消毒液を持ち歩いたりされていましたので、常に衛生管理ができています。室内はもちろんのこと、週2回しか入浴されない利用者の方々から排泄臭が全くしません。

衣類の洗濯では、必ず洗剤と一緒に次亜塩素酸を小量入れ、乾燥機にて熱により殺菌がきちんとされています。次亜塩素酸入りの洗濯や消毒液の持ち歩き等はすぐにでも取り入れたらよいのではないかと思いました。

こちらの施設では姿勢をとても大切にされており、姿勢が崩れることにより内臓にまで悪影響を及ぼすため、時間をかけ姿勢を正しく保つようリハビリに力を入れられていることがとても印象に残りました。例として、PTの指導を見学。そこでは、筋緊張により長時間同じ姿勢をされている影響で喀痰がたまり呼吸が苦しい方を少しずつご自分の力で緊張をほぐすようリラックスさせ、胸を開き自発的に呼吸が楽になるように手助けをされていましたし、姿勢がこれ以上悪くならないようリハビリを継続されていました。とてもうらやましい環境だと思います。今後、車いすの方の姿勢に着目し、私たちが出来ることは何かを考え、取組んでいきたいと思いました。

(出会いの場ポレポレ 石橋 千鶴)

柳川療育センター内は1~3階まであり、それぞれの場所で活動をされていました。私が2日間の研修でとても印象強く残っているのが、理学(PT)、作業(OT)、言語聴覚(ST)の部分と感染予防に対しての対策についてでした。

座位保持装置に座られる時の姿勢や、横になられた時の姿勢保持、一つ一つの動作等、ゆっくりと丁寧にそれをリハビリスタッフだけでなく他職種のスタッフ一人一人が感染予防に徹底して取り組まれており、私達の日常を見直すことが多くありました。

また、職種に関係なく連携されている姿があり、考えさせられる事が多くある研修となりました。

(出会いの場ポレポレ 碇 翔南子)

柳川療育センターでは、職員の皆さんが看護・介護・保育等の資格を持たれるスペシャリストが揃っておられ、医療・療育に努めておられます。

外来診療では、療育において早期発見・早期治療が望ましく、小さなお子様をPTの方が温かく愛おしそうに訓練されていました。

今回の研修において、医療的ケアの現状を見学させていただき、医療の大切さを感じました。

入所の方々とのコミュニケーションを通し、快・不快のサインを見つけ現状を知る事。安全・安楽に援助する為の留意点、タッチングを利用し表情や行動から知る、目線・立ち位置を合わせ、常に疑問を持つ事等、改めて考え直す事ができました。

相手を変えるのではなく「自分が変わる」。松尾看護部長の言葉から教えられた2日間でした。 (グループホーム世話人 今岡 勝美)

柳川療育センターは重度の方の入所ということで、自分達が寝る場所と活動する場所は同じ階にあり、当法人のグループホームの生活とは違う形だなと感じました。

朝礼では、夜勤者からの報告に加え、教本をその日の担当が読み、医師が追加して病気の話をされ、日々違った病気の知識も勉強されていました。また、一人ひとりのことをみんなで考える取り組みがされており、利用者の担当が、皆の前でその方の最近の様子を話す。そして、それに対して、こうしてはどうかという話をされていました。チーム医療と聞いたことはありましたが、介護の現場でも実践されているのが印象的でした。

また、センターでは、介護福祉士を持ちながら保育士の資格を持っている方が何人かいらっしゃいました。保育士資格を持っている人は、保育士の研修にも行き、そこで学んだことをまた普段の活動に活かされているのです。保育の部分で学んだことを介護の現場で活かす取り組みが自分はとても面白いと感じました。

研修では、どの職員の方もこれまでたくさん実習生を受け入れている経験から、こちらの質問に対してたくさん答えていただきました。私自身が直面した、365日対応が必要になった時の話をすると、後見人さんとはどんなやりとりをしているのか、ご家族とはどのようなやりとりをしているのかなど、色々聞かせていただきました。

そして、療育センターでは、病院で亡くなられた利用者の方は柳川療育センターに戻ってきてもらい、入浴、整容を行い、最期のお別れをされているとのことです。

普段、出会いの場ポレポレで働くだけでは知ることのなかったことをたくさん勉強させていただき良い研修の機会となりました。(GHチェムチェム 白數 直基)

9月、「誰もが暮らせる地域づくりフォーラム2015」に参加しました。地域で当たり前に暮らしている当事者3名が登壇。今回も、私たちの意識を変える良い機会となりました。

フォーラム登壇者の岸本彩さんと一緒に

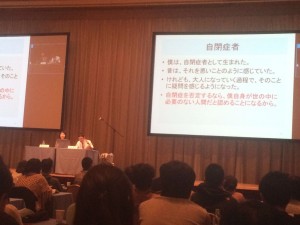

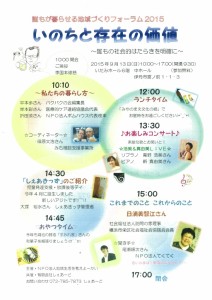

9月13日(日)、「誰もが暮らせる地域づくりフォーラム2015 いのちと存在の価値~誰もの社会的なはたらきを明確に~」が、兵庫県伊丹市にて開催されました。

主催は、NPO法人地域生活を考えよーかい、共催は有限会社しぇあーどの皆さんです。

今回、当法人より7名が参加。ここで、6名の研修報告を紹介します。

3年前(2012年)、「医療的ケアはとても難しい」と思っていた私たちにとって、ハードルを下げてくれた有限会社しぇあーどとの出会いがありました。そこでは、若いヘルパーさんが気管切開して人工呼吸器を付けた方の移動支援をしていたのです。それも何人も。まさに「目からうろこ」でした。

そして、2年前(2013年)、このフォーラムに参加した時に、沸き上がるような感動をいただきました。全てが感動、それを久留米に持ち帰りそのまま発信したいと思い、半年後、気管切開をし、スピーチカニューレをした青野浩美さんのコンサートと清水明彦さんの講演会を久留米で開催しました。(詳細はこちらへ→「コンサート&講演会」)

同時に、法人として医療的ケアに向かいました。現在、喀痰吸引の研修会開催や実際に医療的ケアの方、4人を対象に実施しています。

当法人の事業を推進してくれたフォーラムに、今回は7名で参加しました。

フォーラムは、気管切開され人工呼吸器を付け、地域で当たり前に暮らしている当事者3名のセッションで始まり、インパクトが強かったです。超重症者である当事者3名のセッションの場がこの時代に拓けたということに大いに共感し、歴史的にここまできたのだと感銘をうけました。その先頭を走っているしぇあーどの李国本修慈さんに出会い、支えられながら「どんな状態になっても地域で」とこだわりつづけ、当法人も遅ればせながら、医療的ケアの必要な方の地域生活を可能にしようと走りだしています。

また、横浜の「朋」の創設者である日浦美智江さんの講演もありました。日浦さんのおトシは77歳。日浦さんには1993年から1995年にかけて、共に生きる場「JAMBO」を作る時に、みんなで研修に行ったり、久留米での講演会に講師として来ていただいたりしました。日浦さんは重度心身障がい者の通う施設「朋」を「文化施設としての社会福祉施設」と表現しました。このことは「誰もが暮らしやすい社会づくり」につながると提言されています。まさに、当法人が目指す姿でもあります。

このフォーラムに参加し、超重症者の方の地域生活を支える取り組みはとても「厳しい」ことかもしれないけど、とても「素敵なこと」だということを改めて思い、ファイトがでました。

(常務理事 馬場 篤子)

前回のフォーラムは、気管切開しても声楽家として活躍されている青野浩美さんや重度障がいのある方のヘルパーを利用した一人暮らしなど、衝撃的で意識を変えさせられる講演会でした。

今回は午前中、障がい当事者3名が登壇され、「これまでのこと、これからのこと」についての講演がありました。3名ともストレッチャーに吸引器や呼吸器、パルスオキシメーター、バッテリ-を積み込み、言葉はなくてもちょっとした舌の動きや指の動きを頼りにコミュニケーションをする20代の若者たちでした。

彼らは、地域の保育園や小学校を卒業し、24時間のヘルパーを利用しながら、保育園で働いたり、海外旅行をしたり、好きなおしゃれをしたりしながら親元を離れて暮らしておられます。講演では、「医療的ケアは特別なことではなく、日常のこと」「専門性ではなく関係性」「人生に関わる私たちに興味を持ってほしい」と。例え、障がいがどんなに重くても、医療的ケアが必要であっても「私らしく生きる」ということが根底にあり、同じように重い障がいがある人のためにも自分たちが道を切り拓くという先駆者たちでした。

ご本人が自ら人生を選び、自分の存在そのものでその権利を勝ち取っていく。そういう支援を当法人としても推進していきたいと改めて思いました。

午後は、青野さんの歌や同じく気管切開をしている高校生との楽器演奏のセッションがありました。また、社会福祉法人 訪問の家(神奈川県)の日浦さんによる長年にわたる重度障がい者の地域生活を支える実践を踏まえたプレゼンテーションは、一つひとつのメッセージが重く響いてくる内容でした。今回も衝撃的で意識を変えさせられる、とても前向きになれる講演会でした!

(グループホーム責任者 浦川 直人)

フォーラムでは、一人暮らしをしている3名の方のお話を聞くことができました。皆さん、気管切開をされており、食事は経管栄養、人工呼吸器をつけて生活されている方でした。ご自身のことをお話してくださったのですが、気管切開をしており話すことができないので、事前に準備しておられた文章を支援者が代読するかたちで、自分たちの思いを伝えられました。その内容は、いろんなことを決めるのに自分で選択して決定して、今の生活があるということでした。

今の生活を手に入れるために、たくさんの壁があったことと思いますが、自分らしく生きたいという強い気持ちが人を動かし、希望が現実へと動いたのだと感じました。命の輝きと、たくさんのパワーと、明日への活力を頂きました。 (出会いの場ポレポレ 鹿子島功子)

フォーラムでは、人工呼吸器をつけて在宅で暮らしている当事者3名の皆さんのお話を聞きました。「私たちの暮らし方」ということで発表され、とても感動しました。

そのお一人、バクバクの会編集長の平本歩さんを紹介します。バクバクの会とは人工呼吸器をつけた子の親の会で、アンビューバック(手動式人工呼吸器)を押す音がバクバクすることから名付けられたそうです。

平本さんは生後6カ月から人工呼吸器をつけ、現在24時間、つけて生活されています。退院後、私立保育園に入園され医療的ケアは研修を受けた保育士が保育の一環として行ったとのこと。プールに入ったり、キャンプに行ったりしたことは大切な思い出だそうです。

小中高校では「医療行為を保護者が責任もって行う」という条件つきですが、公立の学校に通われました。学校に通うと色々な困難があったそうです。2階への移動は危険を伴うのでだめと言われれば、2階への移動を公開実演して許可をもらったり、高校の最寄りの駅にエレベーターがなかったのでJRと交渉して設置してもらったりと常にバリアを乗り越えて来られました。学生時代の平本さんは、先生や介護士によるケアが受けることができれば父の付添いがなくてもいいのにといつも思っていたそうです。

卒業後、卒園した私立保育園にボランティアで先生として通い、園長先生に就労の意思を伝え1カ月後に返事をもらい、就労することになりました。お仕事はヘルパーさんと一緒にピアニカの演奏などをしているそうです。それから、助成金を受けて一人暮らしも始めましたが、風邪をひいたり、耳や体に出来物ができたりと体調管理の難しさを感じたそうです。

2人目は医療的ケア連絡協議会代表の岸本彩さん。シュシュやジェルネイルなどとてもオシャレが大好きな方です。

中2の時に誤嚥性肺炎になり、気管切開を余儀なくされ、経管栄養をすることになりました。ですが、先生が介助できなくなり、看護資格を持つ先生に頼むも断られました。そこで、昼食の時間に親御さんが来て経管栄養を行っていたそうですが、それがとても嫌だったそうです。その時は、重度児へ看護師派遣することを限定的に認めてもらい、私的、公的負担半々で行いその問題は解決しました。その後、特別支援学校の高等部を卒業され、大学受験を希望して別室受験を受けたそうですが残念ながら不合格。ですが、聴講生として週に1回大学に通われました。

そして、医療的ケアの必要な人の生活支援モデルとして、3LDKの部屋で折田涼さんとルームシェアをポムハウスで始めました。ストレッチャーの生活では、スロープや廊下、ドアの幅の制約がありますし、ヘルパーが多く出入りするなどの問題があったそうです。

現在は、医療的ケアの拡散、ヘルパー養成研修、自立生活体験ルームの開放などに取り組まれ、いろいろな所に外出したい、バスのストレッチャー稼働スペースが欲しい、毎日お風呂に入りたいなど希望があるそうです。

最後は、NPO法人ポムハウス代表理事の折田涼さんです。

幼少期にミルクを誤嚥して気管切開をし、人工呼吸器をつけることになりました。当時人工呼吸器を使う場所は病院に限られ、人工呼吸器をつけて外出、外泊するなど想像できなかったそうです。そんな中でも在宅で暮らすため、医師の指導を受けたり、自費負担で在宅設備を揃えたりして在宅生活を始めました。

小中高校と進学され、大阪から北海道への修学旅行もご両親抜きで参加。折田さんの周りにはいつも友達がいて、誰かが人工呼吸器の様子を気遣い、一緒に食事をし、笑い、楽しく過ごされ、医療的ケアが間近にあると、周りの人にとって当たり前になってくるとのことでした。

折田さんは普段、介助者への思いやりを持って接するようにしておられます。特に新人のヘルパーに対しては、どうでもいい話を聞いてあげたり、返事を大きい声でしてサービスしたりしているそうです。

3名とも共通しているのは、ご本人らしく生活するために、どうしたらよいか常に考え行動されていること。そして、それを支える人たちが周りに集まり、拡がってきたことだと思います。今後、私たちも支援する中で、「今、できないこと」を「できない理由」を探して避けていくのではなく、「できるようにする方法」を常に探してチャレンジしていきたいと思いました。

(出会いの場ポレポレ 前田 力哉)

フォーラムでは、初めに平本さん、岸本さん、折田さんのお話を聞きました。皆さんは親元を離れそれぞれの道を進み、一人暮らしをされています。自分の夢に向かって頑張る3名の皆さんはとてもキラキラと輝いていて、お話を聞く中で考える事がたくさんありました。

障害がある、なし関係なく、何かを成し遂げることって本当に大変だと思います。人間は失敗を恐れ挑戦することが難しいこともあります。しかし挑戦していかないと経験や学びは得られません。今回このフォーラムでそれを改めて学ばせていただきました。

昼からも青野さんのコンサートや日浦さんのお話と刺激をいただいたフォーラムでした。

(出会いの場ポレポレ 碇)

午前は「最強の三人」と言われるバクバクの会編集長の平本歩さん、医療的ケア連絡協議会代表の岸本彩さん、NPO法人ポムハウス代表理事の折田涼さんの、「自分らしく」を追究してきたそれぞれの物語を聞かせていただきました。重度心身障がい者と言われる3名の皆さんは豊かな子ども時代を過ごされ、現在は「地域の住人」として一人暮らし(24時間2人態勢で1カ月1488時間が必要)をされています。

折田さんは、「呼吸器、アンビュウは医療的ケアと言う特別なものではなく生活介助であって、親だけでなく誰もが手助けできるようになるためのケア研修が行われるようになった時、初めて一人の人として認められた気がする」と話されました。

午後からは青野浩美さんの素敵な歌声と語り、高校生のドラムの演奏に引き込まれました。

今回、社会の中で障害を抱えた彼らが困難を乗り越えながら自分の夢に向かって一生懸命生きている姿に圧倒されました。誰もが当たり前に「地域で生きる」ことの実現に向かって私も繋がっていきたいと思います。元気と勇気をもらった研修会でした。 (御井あんだんて 森田さかえ)

〇「誰もが暮らせる地域づくりフォーラム2015 いのちと存在の価値~誰もの社会的はたらきを明確に~」

9月、柳川療育センターにて、医療的ケアの必要な方への支援について研修をしました。専門的な知識や技術、環境、体制整備の大切さを学びました。

9月7日、8日の両日、社会福祉法人高邦福祉会 柳川療育センターにて「医療的ケア」の知識や技術を学ぶことを目的に、当法人から6名の職員が実習に参加しました。

柳川療育センターは、障害を持つ方々が社会の中で快適に生活できるように、入所と外来のサービスに努め、リハビリテーション、療育等も行っておられます。

今回、参加者の研修報告を紹介します。

今回、お世話になった柳川療育センターの松尾看護部長は、2003年9月、当法人が重症心身障がい児(者)のガイドヘルパー養成研修をする際に、講師としてお願いした方です。お会いした時、フットワークの軽さと、重症心身障がい児(者)支援へのみなぎるような熱意を感じました。その時も、そして12年後の今もですが、「いつでも柳川療育センターに研修にいらっしゃい」と多くの人に呼びかけ続けておられ、実際に大勢の実習生を受け入れ、丁寧に熱心に教えておられます。今回も松尾看護部長を始め、医師や看護師、事務職員など全ての職員の方々が、私たちを実習生として快く引き受けてくださいました。柳川療育センターは名実ともに、「地域に開かれた医療療育施設」だと実感しています。

今回、当法人から私を含めて実習生として6名が喀痰吸引研修を受けました。看護師の3名の皆さんに付いてもらい、こちらの要望に応じて丁寧に教えていただきました。お忙しいのに、1日目はオリエンテーション、2日目はきちんと反省会の機会をもっていただきました。高齢化、重度化していく当法人にとって、とても有意義な研修になりました。12月までに、さらに9名のスタッフにこの研修を受けさせたいと考えています。 (常務理事 馬場 篤子)

柳川療育センターの入所者の皆さんは、ほとんどが喀痰吸引や胃ろうをつけておられ、細やかな医療的配慮が必要な方たちばかりで、パルスオキシメーターや人工呼吸器、吸引器、酸素などの医療器具が至る所にありました。

オリエンテーションでは、話を聞くだけではなく、横になってベッド上での視線確認、ペースト食を食べる、特殊浴槽での入浴など実際に自分で体験するプログラムが組み込んであり、座学だけでは得られないたくさんの気づきがありました。

現場では、朝の起床介助から夕食まで、着替え等の身体介護から痰吸引、導尿等の医療的ケアまで、看護師さんに付いて見学しました。朝礼では、医療用語を使い一人ひとりのバイタルや状態について細かく引き継ぎが行われていました。介護職の私たちには分からない言葉がたくさんでした。また、痰を出しやすくし、感染予防に効果的だという、陽・陰圧体外式人工呼吸器(RTXレスピレータ)や人工呼吸器(VPAP)を使用したケアも見学しました。

やはり、医療的ケアの必要な方については、専門的な知識や技術、環境が必要であることを改めて感じました。研修で学んだことを当法人の体制整備に活かしていきたいと思います。

(グループホーム責任者 浦川 直人)

柳川療育センターでは、重度の障がいを持つ方々が医療や介護、教育、リハビリなど総合的な

サービスを利用しながら365日を暮らしておられます。50名の方が過ごすには、大きな理念と職員の方の細やかな配慮がなければ安全な暮らしは保たれないと感じました。

言葉はなくてもコミュニケーションを図ろうとし、音を聞いたり触ったり重さを感じるなど五感に働きかけることで世界を広げ、その場所で皆さんが一所懸命に輝こうとされている姿が印象的でした。 (出会いの場ポレポレ 上村 千尋)

重度心身障がい児(者)施設「柳川療育センター」の研修に参加し、まず職員の方々がテキパキと笑顔で働いておられる姿が印象的でした。そして、医療的ケアが必要な重度心身障がいの方々の現状を見せていただき、福祉現場の中で働かせてもらっている私は医療の大切さと福祉の関連性を改めて感じた二日間でした。

研修では、看護師の方に付いて入浴体験等をしましたし、特におむつ交換や衣服の着替え、食事介助といった基本的な介助を学ぶ機会となり、とても勉強になりました。トイレや床等がとても清潔に保たれていたことなど、私たちが早速できることから実践していきたいと思います。ヘルパーとしての基本の「基」を学ぶことができました。 (御井あんだんて 森田さかえ)

拓くでは、医療的ケアが必要な重度心身障がい児(者)を対象とする事業が始まり、そのための知識や技術を学ぶため柳川療育センターにて研修を行いました。同センターでは、重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している幅広い年齢の方が入所され、これを保護するとともに治療及び日常生活の指導が行われています。

業務は一人ひとりの状態の申し送り→検温→日中着への着替え→処置→リハ(呼吸・身体等)→療育等。それぞれに必要なケアが丁寧に行われています。それらにより血中酸素飽和度100%か、それに近い状態に保たれています。

松尾看護部長の強い信念の基、職員がそれぞれの職種の専門性を尊重し、学び合い、入所者の生命や生活を守っておられる姿が随所に見られました。医療・療育両面から入所者のために良いと思われる事に沢山取り組まれていました。

お話を聞く中で、入所であるがゆえ、その命や生活は、対応する職員の力に左右されるという言葉がありました。又、生活を守る情報が職員間に共有されており、ケアに結びついていました。在宅での医療的ケアには壁も沢山ありますが、知識の裏付けの基、その方々が自宅で安心・安全に暮らせるような手助けが沢山できるよう努力する大切さを感じる研修でした。 (看護師 渡邉 智香)

7月、「第12回日本グループホーム学会 全国大会in京都」に参加しました。 キーワードは、シェアハウス、意思決定支援…。“あつい”出合いがたくさんありました。

2015年7月11日(土)・12日(日)、京都市で開催された「第12回日本グループホーム学会 全国大会in京都」に、当法人より7名が参加しました。

主催は、障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会です。

参加した6名のレポートをここで紹介します。

2013年に当法人が事務局を引き受け、久留米市で開催した第10回全国大会は、当日、700名を超える参加者でした。昨年は「福島」、そして今年は「京都」での開催となり、熱き出会いの場となっています。

グループホーム学会との出会いは約10年前。北海道伊達市の小林繁一さんが、九州に学会委員がいないので、学会委員を担って学会を開催して欲しいと依頼がありました。福岡市のリーダー的存在の進藤施設長と話し合いをし、後日、野の花学園で学会を開催することになりました。こうしてグループホーム学会は九州に上陸したのです。

その打ち合わせのために、当時のグループホーム学会会長の室津滋樹さんにお会いすることになったのですが、それは当法人にとってはとてもラッキーな出会いとなりました。2006年1月8日、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームの火事(7名の高齢者が亡くなられた)の調査を兼ねて九州に来られるということで、私もお願いして調査の同行させていただきました。火事から1週間も経っていなかったので、焦げた匂いがし、生々しく痛ましかったのが印象的でした。立地は海岸が見える風光明媚な場所でしたが、周辺に民家がなく、腰の高さにある窓で、火災が起きた時、救出、初期消火、通報などすべてを1人の夜勤者でするなどできないということがまざまざと分かりました。

その頃、当法人は重度心身障がい者が入居するグループホーム「ニュンバ」を建設中でしたが、その運営に悩んでいたところ、室津さんから、ヘルパーを利用するスタイルにしたらというアドバイスをいただきました。そのアドバイスのお陰で、現在、どんなに重い障がいの方も、少人数でも、グループホームで暮らし続けることができています。

グループホーム学会には毎年、数名の職員や保護者、当事者を誘って参加しています。この大会に参加すると初心や大切なものに立ちかえることができます。 (常務理事 馬場 篤子)

当法人は、ある入居者の家庭の事情で、本格的にグループホームの365日体制に向けての取組みを始めたところです。ほんの数ヶ月ですが課題が次から次に出てきます。限られた収入、手厚い人員配置が取れない中、グループホームでどうすればより豊かに生きられるだろうか、といろいろな課題を胸に本大会に参加しました。

本大会は「シェアハウス」「意思決定支援」「人材確保&育成」「厳しくなる消防法」「地域生活支援」などをキーワードに多角的な視点からのプログラム構成でした。

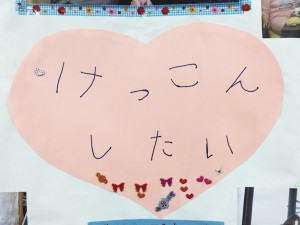

グループホーム入居者も登壇され、「障害の軽い人も、周りから分からないと思われているような障がいの重い人でも意志は必ずある。壁を叩いたり、表情を変えたり、いろいろな方法で意志を表していると思う。どんな人でも何かを決める時には入れて欲しい」「自己決定で大切なのは結果ではなくプロセスだ」という発言は考えさせられました。

講義の中で特に印象的だったのが、次のような点です。

「グループホームの暮らしを考える上で、なぜ施設や病院が駄目なのか。もう一度原点に立ち返り、考える必要があるのではないか」

「管理の対象となっていないか」

「ますます自己決定から遠ざかっていないか」

「本人を中心にみんながエンパワメントしていく支援こそが地域支援ではないか」

「これまでは制度がないところから創り上げてきた時代があり、今はたまたまサービスとしてあるが、一番恐れるのは、結果的に制度にはまってしまう(保護的に人の存在が始末されていく)こと。そこに陥らないようにみんなが立ち上がっていくことが大切である」

以上のように、グループホーム学会の理念「誰でも自分の意志にもとづいて、地域で暮らせる権利をもっています…」のエッセンスがたくさん詰まった講演会でした。これから私たちが事業を推進するにあたって、その都度原点にかえり、考えていく必要があると改めて感じました。

また、グループホームを実際に運営している人たちと意見交換することができたことはとても有意義でした。どこも同じような課題がありながら、次々に出てくるニーズや課題に揺らぎながらも、何とかしたいという思いに突き動かされながら推し進めていかれています。これからも県を超え、他の事業所とつながりながら、より良い暮しの支援を模索、展開していきたいと改めて感じました。 (地域支援課 浦川 直人)

今後のグループホームのあり方や、それぞれの暮らしをどう支えていくのか、課題山積の今、大事にしていくべきことがはっきりと見えてきた2日間でした。

「どんなに障害があろうとこの街で暮らし続けたい」ということを追求し、グループホームは立ち上げられました。ふと考えます。自分からグループホームでの暮らしを選んだ人はいるのでしょうか?ご本人さんに、今こそ「どこで・誰と・どんな風に暮らしたいか」を投げかける事も必要ではないでしょうか。かけがえのない人生の中での出来事を何かの形で選択し、決定する事は大事なことだと考えさせられます。

そして、小さな体験や経験を日々の暮らしの中で積み重ねる中、リスクもあり失敗を犯すこともあるでしょうが、どんな時もご本人に寄り添いサポートすること。また、使いうるあらゆる表現・表出・表明方法を駆使してご本人自身が想いを表明することを支援することが大事であると再認識しました。グル―プホーム・サテライト・一人暮らし・シェアハウス・家で暮らすといった様々な形の暮らし方が広がるようになれば良いと思います。 (地域支援課 安倍弥生)

グループホーム当事者委員会の題目

グループホーム当事者委員会の題目

支援スタッフにとって、支援の行き詰まりや、孤独感を感じることは少なくありません。相談や会議を経て解決するべき悩みがなかなか解消されず、結果、そのストレスに押し潰される…。

そういった状況を避けるための独自の取り組みを、北海道にある「はるにれの里」さんから講義を受けましたので、ここで紹介します。

まず、スタッフが一定水準の技量を身に付けられるよう、定期的に研修会を開催するということ。これは当法人でも行っていることとは思いましたが、ユニークなのは、懸賞金を設定して実践レポートの発表会を行っている(!)という点です。大胆な取り組みだとは思いますが、それぞれの技量を把握したり、支援方法を確認しあえたり、切磋琢磨と相談連携を並行して行える、面白い試みだと感じました。

次に、スタッフのメンタルケアのため、ストレスチェックアンケートも行っているとの事です。

アンケートには、もちろん不満も少なくない様ですが、そこで挙がる意見を若手で構成された「将来構想委員会」で議論し、運営委員会に提起していく事で、勤務体制やチーム体制の見直しに繋げているとの事でした。

「はるにれの里」さんがスタッフのメンタルケアに一番必要としているのは、人と人の繋がり、相談しあえるチーム体制だそうです。ふと気づけば相談を忘れ、孤独になりがちな支援者が、同僚や上司との繋がりを保ちながら、時には競い合い、前に進むための組織づくり…。講義を聞いて、とても勉強になりました。機会があれば、一度実際に見学してみたいです!

(出会いの場ポレポレ 姫野 健太)

7月11日(土)・12日(日)、京都で開催された第12回日本グループホーム学会全国大会に参加してきました。障がい福祉を巡る諸制度は大きく変化しています。グループホームに入居される方々も全国で9万人を数える程になったそうです。

今回の大会では、「意思決定支援のあり方」や「スタッフの確保・人材育成」など、現在、私自身も頭を悩ませている部分が議題に挙がっていました。その中で、グループホームが入所施設化しているのではないかとのお話もありました。

365日体制や福祉サービスの縮小傾向がある中で、今後どのように入所施設との差別化をしていくのか。これは、周りが決めるのではなく、しっかりとご本人を中心とした個別支援を進めていかなければならないと改めて感じました。

(出会いの場ポレポレ 前田 力哉)

7月11日(土)・12日(日)、僕はグループホーム学会として京都に向かいました。

1日目の昼食は、ニシンうどんを食べました。なかなか美味い珍しいうどんでした。

テルサからバスに乗り、蒸気機関車の展示された博物館で蒸気機関車をいっぱい見ました。

続いて、京都水族館ではイルカショーを見たり、クラゲ等を見たり。京都水族館も悪くなかった!

京都のグルメも美味いものがいろいろあって良かったし、様々な人と色々話したりできて本当に良かったと思います。 (当事者 南の家ほっと 池田 遼)

■開催概要

2015年7月11日(土)~7月12日(日) 京都市

主催:障害のある人と援助者でつくる日本グループホーム学会

共催:日本グループホーム学会 全国大会in 京都 実行委員会

■大会開催の趣旨

障がいのある方の地域生活に、グループホームは大切な役割を担ってきました。

入居される方々も9万人を数えるようになりました。一方で入居される方々の高齢化や重度化への対応が急務とされています。まさに多様な課題に直面している今こそ、当事者の声が大切にされる居場所を広げていく必要があるといえるでしょう。

3月 全体スタッフ会議で、平成27年度事業計画の重点実施項目を確認。 虐待防止の勉強会も実施しました。

3月28日(土)、恒例の全体スタッフ会議が開催されました。

平成27年度の事業計画の重点実施項目の一つとして、ホームページの更新を掲げられていました。今回、改めてホームページを見てみると、様々な行事や研修会に参加してのスタッフの感想や報告が掲載されていました。他にも「安武そら豆が実をつけています」や「惣菜処ぽれぽれで店舗の一部改修工事が行われました!」「12種類の地産地消のこだわりのおかずに豚汁付きの1200円弁当の大量注文を受けました!!」等々の記事が写真付きで掲載され、関係者の意気込みまでが伝わってきます。

現在、当法人のスタッフ数は133名。外部への情報発信は勿論のこと、スタッフ間の情報共有のためにも、今後もしっかり確認していきたいと思いました。

事業計画では、他に工賃アップの取り組みとして関係事業所の役割・機能の整理を行い、商品の外観・味覚・デザイン等に優れた独自ブランド商品の開発を進めることや農業生産のためのスタッフの技術習得等が挙げられていました。

又、通所者・入居者の皆さんが安心して地域生活を送るための体制づくりとして喀痰吸引や強度行動障害支援者養成等の研修に向けた準備を始めているとの報告がなされました。

最後に、相談支援員の大力さんによる虐待防止についての勉強会がありました。福岡県内の知的障害者更生施設での虐待事件を例に挙げ、「虐待を行っているスタッフを見ていた周りのスタッフ全員が『良くない事』だと認識し疑問を感じながらも、パニック時の対処法が分からず、忙しさも加わり、その状況が常態化し事件に発展していった」という経緯を知りました。とても怖い話ですが、決して他人事ばかりとは言えないと話されていました。

又、利用者さんの名前を「ちゃん」付けで呼ぶのは虐待にあたるか否かを、みんなで考える時間が設けられました。自分たちも知らずに不適切な行動をしているのではないか?このような一つひとつのことが虐待につながる可能性のあることを心に留めておいてほしい、とのお話が心に残りました。

出会いの場ポレポレでパートスタッフとして関わって、早10年になります。様々な研修に参加し、スタッフや利用者の皆さんと関わる中で多くのことを学ばせていただき、日々楽しく仕事ができていることに感謝しています。 (パートスタッフ 長沼美重子)

2月 第2回介護ニュービジョンセミナーに参加しました

2月23日(月)、一般社団法人日本在宅介護協会九州・沖縄支部の主催による「第2回介護ニュービジョンセミナー」が、学校法人麻生リハビリテーション大学校にて開催されました。

今回は間近に迫った「介護保険法改正」、福岡県における「認知症施策」についての2部構成。

当法人より研修として参加した2名のレポートを紹介します。

いわゆる「2025年問題」という言葉がよく聞かれるようになりました。2025年は団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる年です。2200万人、4人に1人が75歳以上という超高齢社会が到来します。これまで国を支えてきた団塊の世代が給付を受ける側に回るため、医療、介護、福祉サービスへの需要が高まり、社会保障財政のバランスが崩れると想定できます。これに備えて、国は公的なサービスだけでは対応できないと考え、自助、共助の力を高めようと少しずつ政策誘導をしています。

来年度、介護事業者は報酬改定により、軒並み報酬が下がり、事業を継続できなくなる事業者も増えてくると思います。また、「認知症」の方が増大すると思いますので、地域包括ケアシステムが急がれます。

そこで、当法人が既に行っている「地域食堂」や「笑顔の会」「つむぎの会」「住民による移動支援『でてこんの』」などを介護保険の総合事業に位置付けるかどうか、法人内部でも、市とも協議していきたいと考えています。 (常務理事 馬場篤子)

【講演内容】

●介護保険制度改正と今後の展望

一般社団法人シルバーサービス振興会

常務理事 中井 孝之

●介護予防・日常生活支援総合事業について

●「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」

~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~

日本在宅介護協会とは、「介護サービス事業の質的向上と充実」「広く一般に対する啓発・普及」「民間事業者の健全な発展を促し、高齢化社会の安寧に寄与する」という目的を持つ団体であり、全国250の事業者が会員として参画しています。

今回の研修では、「介護保険制度改正と今後の展望」や「福岡県における今後の認知症施策」という、これから介護福祉がどう動いていくのかという視点での講演がありました。

これから迎える超少子高齢化社会を目前に控え、これまで以上に介護の重要性は高まってきます。

さらには、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで威厳をもって続けることができるよう、医療・介護・予防・生活支援等が一体的に提供される地域包括ケアシステムが求められます。

つまり、医療・介護・予防・生活支援等が一体となり、その地域に住む高齢者や障がい者を支える力がもっと必要になるということです。これまでの公助(行政による支援・公的なサービス)でなく、自助(他人の力によらず、当事者本人の力で課題を解決すること)や互助(当事者の近くにいる近しい人が自発的に手を差し伸べること)という考え方にシフトしていくのです。

当法人の大きな目的でもある「日常生活を地域社会において営む」という事が大きくクローズアップされている今、拓くでも介護従事者における喀痰吸引研修の開催や医療的ケアが必要な方への支援を通して、これから大きく変わる時代の流れに遅れまいと取り組んでいます。

出会いの場ポレポレを利用されている皆さんのことを考えて取り組む事は、これからの自分の暮らしを考える事にも繋がり、安武のこれからの事を考えて取り組む事は日本全体の事を考える事にも繋がります。今回の研修は、自分が考えても何も変わらないという思いを捨て、まずは身近な人たちのために動くことが必要なのだと改めて感じる機会となりました。

(ポレポレ介護支援センター 中村)

2月 日本グループホーム学会 全国大会(京都)プレ集会に参加しました 若いスタッフも大いに刺激を受け、良い研修の機会となりました。

2月22日(日)、京都市の京都テルサにて開催された日本グループホーム学会全国大会プレ集会に、当法人より4名が参加しました。

テーマは、「地域に居場所を作り出す支援力~行動障がいのある方の暮らしを考える~」。

主催は日本グループホーム学会です。

研修として参加した4名のレポートをここで紹介します。

今年の7月に京都市で開催される「第11回日本グループホーム学会・京都大会」のプレ集会に駆けつけました。

当法人の恩人である故広瀬明彦さん(京都府・社会福祉法人相楽福祉会)の息子さん、朋君たちが頑張っていることもあり、20代の若手職員3名を連れて行きました。

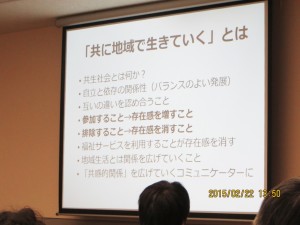

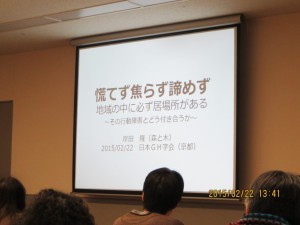

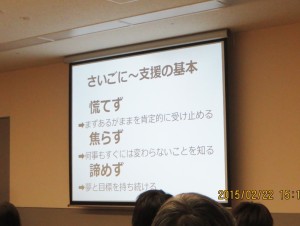

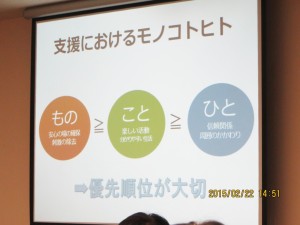

基調講演では、「慌てず焦らず諦めず 地域の中に居場所がある~その行動障がいとどう付き合うか~」を演題に、社会福祉法人森と木の岸田隆さんが登壇。「行動障がいのある方の暮らしを考える」という視点で、「福祉サービスを利用していても地域から存在感を消すことではない」「特殊な人たちが特殊な場所で生きていくことをしてはならない」と話されました。

実践報告では、NPO法人出発(たびだち)のなかまの会の石井香里さんが、「だれもが暮らしやすい地域づくりをめざして」という視点で、「本人中心に支援の幅を広げていく、本人の力で暮らしをつくっていく、解決していくことが大事」と発言。

どちらのお話も、当法人が目指している姿と一緒です。これから若い職員が中心となってその姿を実現していってほしいと思いました。

若手3人は、その夜遅くまで飲み交わしながら喧々諤々と打ち合わせ。早速、何かを始めるようです。がんばれ、若い世代! (常務理事 馬場篤子)

今回、「行動障がいのある方の暮らしを考える」という地域生活をテーマにした講演をお聞きし、私も実践している職員として多くを考え、学ぶ事ができました。中でも「特殊な事をするのではなく、その人が生活しやすい環境を作る」という言葉が一番印象に残っています。

それは簡単な事に思えるかもしれません。でも実際、私達は本当に利用者の皆さんが望んでいる支援を行う事が出来ているだろうか?私自身、どこか自己満足のような支援を行ってきたのではないか?など、自分自身をもう一度見直す事ができました。

夜に催された懇親会では、他の事業所の若い職員の方々と多くを語り合いながら交流し、若い力で何をすべきかと考えるきっかけになったと思います。

今回考えた事を今後の業務に活かしていきたいと思います。(出会いの場ポレポレ 児玉元気)

日本グループホーム学会は、以前からとても気になっていた学会です。会場にてお聞きしたお二方の講演は、「共に生きていく事」そして「利用者の皆さんが主体となって楽しみ(役割)を持つ事が大切」という点がとても印象に残っています。

自分の好きな事をしている時は、ほとんどの方は幸せな瞬間ではないでしょうか?

何がその方にとって一番幸せで楽しいと思っていただける事なのか。それを皆で一緒に考えていく事が大切なのだと感じました。

夜は他の事業所の方々との懇親会に参加しました。年が近い支援者の方とお話をする中で、現状を更に良くしていきたいと願っている事は皆一緒だと実感できて良かったです。

利用者の皆さんが楽しめるような場所にしていくためには、まずは「挑戦」する事。そして「失敗」してもそれを「経験」として積み重ねていけば、また新たな道が拓けるのかなと思います。今回の学会は、改めて自分自身を見つめ直せる良い機会となりました。 (ポレポレスタッフ 碇 翔南子)

今回の大会は、「地域に居場所を創り出す支援力」というテーマで行われました。

地域で暮らしていく中では、その人らしく生きていける場所を創っていくことが大切であり、どんなに重い障がいを持っていても、「自分らしくいられる事」「お互いの違いを認め合える事」が必要だとのお話でした。

私たちが行っている支援は、そのような視点を持ちながらできているかと、改めて考えさせられました。メンバー主体と思っていても支援者が指示をしたり、最初からできないと思って接してしまったりする事があるのではないのか。それは、その人らしく生きていくのを奪ってしまっているのではないのか?と強く感じました。

また、講演の中で、「全ての人は生きがい(役割)と楽しみをもち、穏やかで豊かな生活をしたいと願っている」とありました。その人にとって生きがいをもって毎日をイキイキと過ごしていくという事は何なのか。それは、その人と寄り添い、考えながら探っていく中できっと見つかっていくと思います。

他にも「支援の敗北とは、希望を失う事、誰かのせいにする事、排除する事、無関心になる事」との言葉がありました。今後、実践をしていく中で、様々な壁にぶつかると思います。そんな時にこの言葉を思い出し、諦めず挑戦する姿勢を持ちながら一歩ずつ進めていこうと思います。

(ポレポレ 小川真太朗)